› やす緑のひろば › 2024年03月

› やす緑のひろば › 2024年03月2024年03月19日

3/16 野洲川自然の森整備活動 竹伐採 山部会と協働

3/16(土) 山部会と協働で竹伐採整備を行いました。

屯倉神社口から市三宅口に向かっての中堤防そば、竹林の中に中堤防から河川エリアに通り抜けれる通路、及び竹林間伐など行いました。長年手入れしておらず、枯れて倒れた竹など煩雑に入り組んでいましたが、一定のエリアで切り開くことができました。 枝葉ついた幹はチッパーで粉砕。久しぶりのチッパーでしたが順調に稼働。(写真はclickして拡大可能です)

また、どんぐりひろばのヤグラの梯子、支柱、など腐りかけているところがあり、それらを点検補修中。資材は、図書館で樹木支柱に使用していた廃材を再利用しています。 また、隣の手製シーソーも取っ手が取れたりしており竹の入れ替えなど改修中です。 山部会の皆さんと、小3の孫娘も含め合計25名。休憩ではオモチも。にぎやかに交流しながらの活動でした。参加の皆さん、お疲れ様でした。

次回3/28(木)は今回の継続で、竹の間伐、及びニッケイなど実生若木の移植を行う予定です。

屯倉神社口から市三宅口に向かっての中堤防そば、竹林の中に中堤防から河川エリアに通り抜けれる通路、及び竹林間伐など行いました。長年手入れしておらず、枯れて倒れた竹など煩雑に入り組んでいましたが、一定のエリアで切り開くことができました。 枝葉ついた幹はチッパーで粉砕。久しぶりのチッパーでしたが順調に稼働。(写真はclickして拡大可能です)

また、どんぐりひろばのヤグラの梯子、支柱、など腐りかけているところがあり、それらを点検補修中。資材は、図書館で樹木支柱に使用していた廃材を再利用しています。 また、隣の手製シーソーも取っ手が取れたりしており竹の入れ替えなど改修中です。 山部会の皆さんと、小3の孫娘も含め合計25名。休憩ではオモチも。にぎやかに交流しながらの活動でした。参加の皆さん、お疲れ様でした。

次回3/28(木)は今回の継続で、竹の間伐、及びニッケイなど実生若木の移植を行う予定です。

2024年03月12日

3/10 樹木管理・剪定技術講習会 2024

3/10(日)市民対象の「樹木管理・剪定技術講習会」2024年第13回を開催しました。

今回も「コミセンきたの」を会場に午前中講義、午後実習、講師は樹木医の中西先生(レイカディア大学でも園芸講座指導)です。講義は

日本緑化センター発行の「木を診る・木を知る」の冊子内容を参考に、光(日当たり)、水、空気(酸素など)の3大要素はじめ樹木の生態、性質を学び、その特性を理解した上での樹木管理・剪定技術を学びました。(写真はclickして拡大可能です)

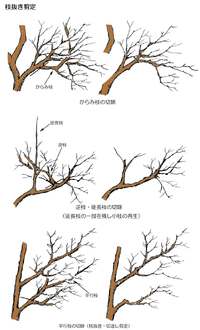

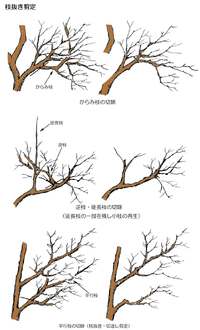

午後の実習ではコミセングラウンドの周囲樹木を教材に、まずは過去の剪定された枝や幹など診断、適切な位置で切断され、襟が回り込んだ切り口、ガンに侵された幹、根の成長が阻害されていると思われる先端が枯れた樹木など。また、実際にどの部分をどのように剪定するのがよいのか手本を示しながら教えていただきました。 枝を落とす場合は根元から切断するが、少し膨らんだ襟(ブランチカラー)は、樹皮で包み込むために残すこと、大枝の場合は2段切りで枝の重みで裂けないようにするなども。また切り口には「トップジン」などの殺菌剤ペーストを塗布して切り口から腐りこみを避けるとか。

先端の枝が数本枯れたヤマモモがありました。樹木周囲の土壌が、例えば水はけが悪い、或いは砂利などで何か障害物があり根が張れない状況と推察され、根が張り始める3月ころ、樹木の周囲、樹冠辺りに数か所穴を掘り堆肥など根回りを良くする資材を混ぜ込み養生すると良い。 翌年、交互に穴を掘り養生とかすれば、元気になる可能性ありと。 細い根は切れば、そこからよく根が張る。

剪定はその樹木に合致した時期を選ぶこと、またその切る位置を間違えないことが重要だが、光(日当たり)、風通しを考慮しながら込み合った枝など切り落としながら形を整える。 松や常緑樹などヒコバエなどが萌芽しない樹木では、少しでも葉っぱを残さないと、光合成での生命維持ができなくなり、その枝は枯死してしまうので注意必要。 多数の枝葉が出た「シイノキ」で、残すのは勢いの弱い枝,また外芽を残すなど手本みせていただき、切り戻し剪定を行いました。

茂っていた「シイノキ」はさっぱりと。また果物の「柿の木」なども、忌枝、逆さ枝、徒長枝、など剪定、大きく成長しているヤマモモは主に下枝など視界のじゃまになっているところなど伐採整備しました。

剪定枝の回収は市・環境課より2トントラック、1トントラック、計2台で支援いただき、翌月曜日にクリーンセンターに搬入していただきました。ありがとうございました。計量650kgだったそうです。 参加された皆さんは今後、今回学んだことを公園などの樹木維持管理に役立てていただければと思います。 今回スタッフ参加のメンバーの皆さん、お疲れ様でした。

今回も「コミセンきたの」を会場に午前中講義、午後実習、講師は樹木医の中西先生(レイカディア大学でも園芸講座指導)です。講義は

日本緑化センター発行の「木を診る・木を知る」の冊子内容を参考に、光(日当たり)、水、空気(酸素など)の3大要素はじめ樹木の生態、性質を学び、その特性を理解した上での樹木管理・剪定技術を学びました。(写真はclickして拡大可能です)

午後の実習ではコミセングラウンドの周囲樹木を教材に、まずは過去の剪定された枝や幹など診断、適切な位置で切断され、襟が回り込んだ切り口、ガンに侵された幹、根の成長が阻害されていると思われる先端が枯れた樹木など。また、実際にどの部分をどのように剪定するのがよいのか手本を示しながら教えていただきました。 枝を落とす場合は根元から切断するが、少し膨らんだ襟(ブランチカラー)は、樹皮で包み込むために残すこと、大枝の場合は2段切りで枝の重みで裂けないようにするなども。また切り口には「トップジン」などの殺菌剤ペーストを塗布して切り口から腐りこみを避けるとか。

先端の枝が数本枯れたヤマモモがありました。樹木周囲の土壌が、例えば水はけが悪い、或いは砂利などで何か障害物があり根が張れない状況と推察され、根が張り始める3月ころ、樹木の周囲、樹冠辺りに数か所穴を掘り堆肥など根回りを良くする資材を混ぜ込み養生すると良い。 翌年、交互に穴を掘り養生とかすれば、元気になる可能性ありと。 細い根は切れば、そこからよく根が張る。

剪定はその樹木に合致した時期を選ぶこと、またその切る位置を間違えないことが重要だが、光(日当たり)、風通しを考慮しながら込み合った枝など切り落としながら形を整える。 松や常緑樹などヒコバエなどが萌芽しない樹木では、少しでも葉っぱを残さないと、光合成での生命維持ができなくなり、その枝は枯死してしまうので注意必要。 多数の枝葉が出た「シイノキ」で、残すのは勢いの弱い枝,また外芽を残すなど手本みせていただき、切り戻し剪定を行いました。

茂っていた「シイノキ」はさっぱりと。また果物の「柿の木」なども、忌枝、逆さ枝、徒長枝、など剪定、大きく成長しているヤマモモは主に下枝など視界のじゃまになっているところなど伐採整備しました。

剪定枝の回収は市・環境課より2トントラック、1トントラック、計2台で支援いただき、翌月曜日にクリーンセンターに搬入していただきました。ありがとうございました。計量650kgだったそうです。 参加された皆さんは今後、今回学んだことを公園などの樹木維持管理に役立てていただければと思います。 今回スタッフ参加のメンバーの皆さん、お疲れ様でした。