› やす緑のひろば › その他の活動

› やす緑のひろば › その他の活動2025年03月27日

3/23 樹木管理・剪定技術講習会 2025

3/23(日) 一般市民対象に樹木管理・剪定技術講習会を開催しました。

例年、この時期に開催しており、ここ数年は「コミセンきたの」にて、午前中講義、午後コミセングラウンド周囲の樹木で実習です。今回から講師は、レイカディア大学で講師も務めておられる、樹木医のH先生にお願いすることになりました。 参加は講師・スタッフ入れて14名。

午前中は樹木の特性、樹木は生き物であり、ごちそうは、光、水や空気も必要ですとか、水を吸い上げたり、葉っぱで蓄えたデンプン(糖分)

を根や幹の方向に運んだりしている器官は樹皮にあり、水や養分を吸い上げる導管は木部にありますとか基本的なことから復習。 皮を削った場合、或いは幹を切った場合、どの部位を保護するべきか理解する基になりました。 樹皮と木部の境界が形成層で、ここで新しい細胞が作られ、木部や樹皮を作っていき、年輪としてみれるようになります。

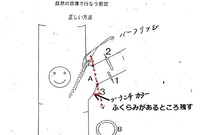

枝葉が全く無くなるところで枝や幹を切ると、葉っぱがないので、水の吸い上げや光合成も行えなくなり、その枝や幹は機能不全、枯れていきます。どこかに葉っぱを残すことを念頭に切る場所決める必要ありとか、、根っこも呼吸しており、周囲は踏み固めないで空気入るように、、など日本緑化センター「木を診る、木を知る」冊子 https://www.jpgreen.or.jp/book/books/mirushiru.html の内容を参考に樹木の立場がわかる維持管理の知識を学びました。

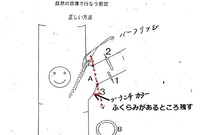

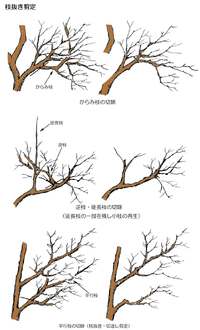

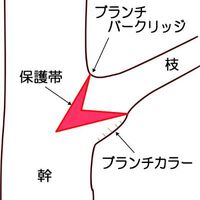

枝落としはブランチカラーという少し膨らんだ部分で切断、回り込みで切り口をふさぐようにし、枯れこみが入らないようにする。切り口面積は、早くふさがるように最小化する。

樹木の根元に芽が出るヒコバエや幹から芽が出る胴吹きは、樹木を維持するエネルギーを作る葉っぱが足らないので、慌てて葉っぱを増やす、生き残りの術であり、それらを無暗に切り取るのは樹木を弱らせることになるとかも。

午後は、三脚を安全に使用する取説、そしてグランド周囲の柿の木、ザクロ、クヌギ、マテバシイ、ヤマモモなど、どこをどのように切るか実際に剪定しながら、なぜなのか解説があり、最後は各自、それぞれ自分で剪定作業を行いました。 希望する形、上に延ばすのか、枝を詰めるのか、に合わせて、日当たり、風とうし、樹形バランス、を考えながら。

込み入った枝葉は、イチョウの葉っぱのような形をイメージして切り落とすとよいとか、大きめの枝を切ったところは殺菌剤「トップジン」を塗布、枯れこみを防ぎます。

剪定枝の回収は翌日、市環境課、3屯トラックにてクリーンセンター搬入、支援いただきました。感謝!

今回は実際の樹木を使った剪定の仕方に時間をかけ、具体的な事例での解説で分かりやすかったのではないかと思いますが、そのため、実習時間が足りなくなりました。次回の時間配分は検討予定です。

例年、この時期に開催しており、ここ数年は「コミセンきたの」にて、午前中講義、午後コミセングラウンド周囲の樹木で実習です。今回から講師は、レイカディア大学で講師も務めておられる、樹木医のH先生にお願いすることになりました。 参加は講師・スタッフ入れて14名。

午前中は樹木の特性、樹木は生き物であり、ごちそうは、光、水や空気も必要ですとか、水を吸い上げたり、葉っぱで蓄えたデンプン(糖分)

を根や幹の方向に運んだりしている器官は樹皮にあり、水や養分を吸い上げる導管は木部にありますとか基本的なことから復習。 皮を削った場合、或いは幹を切った場合、どの部位を保護するべきか理解する基になりました。 樹皮と木部の境界が形成層で、ここで新しい細胞が作られ、木部や樹皮を作っていき、年輪としてみれるようになります。

枝葉が全く無くなるところで枝や幹を切ると、葉っぱがないので、水の吸い上げや光合成も行えなくなり、その枝や幹は機能不全、枯れていきます。どこかに葉っぱを残すことを念頭に切る場所決める必要ありとか、、根っこも呼吸しており、周囲は踏み固めないで空気入るように、、など日本緑化センター「木を診る、木を知る」冊子 https://www.jpgreen.or.jp/book/books/mirushiru.html の内容を参考に樹木の立場がわかる維持管理の知識を学びました。

枝落としはブランチカラーという少し膨らんだ部分で切断、回り込みで切り口をふさぐようにし、枯れこみが入らないようにする。切り口面積は、早くふさがるように最小化する。

樹木の根元に芽が出るヒコバエや幹から芽が出る胴吹きは、樹木を維持するエネルギーを作る葉っぱが足らないので、慌てて葉っぱを増やす、生き残りの術であり、それらを無暗に切り取るのは樹木を弱らせることになるとかも。

午後は、三脚を安全に使用する取説、そしてグランド周囲の柿の木、ザクロ、クヌギ、マテバシイ、ヤマモモなど、どこをどのように切るか実際に剪定しながら、なぜなのか解説があり、最後は各自、それぞれ自分で剪定作業を行いました。 希望する形、上に延ばすのか、枝を詰めるのか、に合わせて、日当たり、風とうし、樹形バランス、を考えながら。

込み入った枝葉は、イチョウの葉っぱのような形をイメージして切り落とすとよいとか、大きめの枝を切ったところは殺菌剤「トップジン」を塗布、枯れこみを防ぎます。

剪定枝の回収は翌日、市環境課、3屯トラックにてクリーンセンター搬入、支援いただきました。感謝!

今回は実際の樹木を使った剪定の仕方に時間をかけ、具体的な事例での解説で分かりやすかったのではないかと思いますが、そのため、実習時間が足りなくなりました。次回の時間配分は検討予定です。

2025年02月07日

2/6 丸太など資材搬送

2/6(木) 高専敷地の造成工事で伐採された杉丸太を戴けることになり吉野組様に搬送していただきました。

残存の環境保護林の中央あたりへの丸太橋用に6mx3本、屯倉神社口近くに8mx3本、またどんぐり広場のテーブル天板、及び丸太椅子資材、それぞれの場所に重機で。テーブル天板は、実生広場のエノキの大木の根元を輪切りにして頂いたものです(写真はclickして拡大可能です)

次回活動日2/15(土)に移動予定です。

残存の環境保護林の中央あたりへの丸太橋用に6mx3本、屯倉神社口近くに8mx3本、またどんぐり広場のテーブル天板、及び丸太椅子資材、それぞれの場所に重機で。テーブル天板は、実生広場のエノキの大木の根元を輪切りにして頂いたものです(写真はclickして拡大可能です)

次回活動日2/15(土)に移動予定です。

2024年12月08日

12/5 野洲川研修会「小さな自然再生から学ぶ流域治水」

12/5 研修会「小さな自然再生から学ぶ流域治水in野洲川」が市三宅地先の落差工周辺で開催されました。

本来、国土交通省、近畿地方整備局主催で整備局職員対象で、小さな自然再生の取り組みを通じて、生態系保全に係る知識と技術および地域連携のノウハウを体感して習得する目的ですが、、今回、MIZBEステーションが計画されており、その関係の地域の団体なども参加しての研修会になりました。 以下研修会場は、ミニ三上山からも観察できる落差工周辺です。(写真はクリックして拡大可能)

右岸の階段式魚道下部のワンドでは外来魚「オオクチバス」(通称:ブラックバス)を小網ですくって捕獲体験、わたくしも実際にゲット、駆除しました。 「オオクチバス」その名の通り、大きな口で小魚を食べ、琵琶湖流域でどんどん繁殖しているようで、この野洲川でもたくさんいること確認です。カワラハハコグサ

落差工右岸周辺は土砂が堆積、大雨の時は流れがある場合があるようですが、通常は砂礫ばかりで養分が少なく、そのような場所だけに生育する植物がいくつかあり、今回「ヤナギタデ」、「カワラヨモギ」、「カワラハハコ」、「シダレスズメガヤ」など紹介していただきました。「ヤナギタデ」は、たまに水が流れるその水際で芽を出し、その後は養分ないところでも育つとかで、他の地域では希少種になっているところもあるとか、大きくなった「カワラハハコ」は白い花が咲いていました。カワラヨモギは、やはり養分の無いところで育つ植生で、頻繁に水があふれるとかで養分が増えると、他の植生、例えば「シダレスズメガヤ」が侵入して駆逐されるそうです。今回、その「シダレスズメガヤ」をいくつか根っこから抜いて駆除する体験も行いました。

ここの落差工の中央には日本でも最大級らしいのですが、ハーフコーン式魚道があり、数億円かかったとか、そのすぐそばで観察、上流部の堆積物や、その上に成長した雑草など除去しました。 ハーフコーンは一個づつ方向変えて設置かと思いきや、2個づつ並べて方向変えて設置されています。なぜなら、一個ずつだと流れが渦を巻き、遡ってきた魚が、どちらが流れの上流方向なのか認識できなくなり、その間に滞留することになるそうです。ちなみにここの魚道溜まりで魚がいないか探ってみたが一匹もいなかったそうで、魚がすいすい上っている証拠だと。ビワマスや鮎もスイスイ遡上しているそうです。

最後は水の流れに変化を持たせ水の生態系を豊かにする方法として「バーブ工」を実際に作成しました。ある程度の流れがあるところでカタカナのハの字に川の中の両端から石を並べて、真ん中だけ残して流れをせき止めました。「バーブ工」の下流裏側は砂洲が形成され小魚などのたまり場、時には産卵床、また中央は流れが速くなり、小さな小川など、川底が削られ、自然に「バーブ工」も先端が崩れていく、小さな小川などでは、川の中の自然を豊かにするには有効だと。

MIZBEステーションが開設され、水の流れにも直接親しめるようになった時、水の自然観察会などで今回の研修は役に立ちそうでした。整備局、自ら自然環境保全に関連した研修を行うことは素晴らしいことで、ちょっとびっくりしました。 ちなみに今回整備局関係者14名、守山、野洲市計3名、地域事業所、団体13名(内やす緑のひろば5名)、総計30名+滋賀県立大学の学生2名の参加がありました。

本来、国土交通省、近畿地方整備局主催で整備局職員対象で、小さな自然再生の取り組みを通じて、生態系保全に係る知識と技術および地域連携のノウハウを体感して習得する目的ですが、、今回、MIZBEステーションが計画されており、その関係の地域の団体なども参加しての研修会になりました。 以下研修会場は、ミニ三上山からも観察できる落差工周辺です。(写真はクリックして拡大可能)

右岸の階段式魚道下部のワンドでは外来魚「オオクチバス」(通称:ブラックバス)を小網ですくって捕獲体験、わたくしも実際にゲット、駆除しました。 「オオクチバス」その名の通り、大きな口で小魚を食べ、琵琶湖流域でどんどん繁殖しているようで、この野洲川でもたくさんいること確認です。カワラハハコグサ

落差工右岸周辺は土砂が堆積、大雨の時は流れがある場合があるようですが、通常は砂礫ばかりで養分が少なく、そのような場所だけに生育する植物がいくつかあり、今回「ヤナギタデ」、「カワラヨモギ」、「カワラハハコ」、「シダレスズメガヤ」など紹介していただきました。「ヤナギタデ」は、たまに水が流れるその水際で芽を出し、その後は養分ないところでも育つとかで、他の地域では希少種になっているところもあるとか、大きくなった「カワラハハコ」は白い花が咲いていました。カワラヨモギは、やはり養分の無いところで育つ植生で、頻繁に水があふれるとかで養分が増えると、他の植生、例えば「シダレスズメガヤ」が侵入して駆逐されるそうです。今回、その「シダレスズメガヤ」をいくつか根っこから抜いて駆除する体験も行いました。

ここの落差工の中央には日本でも最大級らしいのですが、ハーフコーン式魚道があり、数億円かかったとか、そのすぐそばで観察、上流部の堆積物や、その上に成長した雑草など除去しました。 ハーフコーンは一個づつ方向変えて設置かと思いきや、2個づつ並べて方向変えて設置されています。なぜなら、一個ずつだと流れが渦を巻き、遡ってきた魚が、どちらが流れの上流方向なのか認識できなくなり、その間に滞留することになるそうです。ちなみにここの魚道溜まりで魚がいないか探ってみたが一匹もいなかったそうで、魚がすいすい上っている証拠だと。ビワマスや鮎もスイスイ遡上しているそうです。

最後は水の流れに変化を持たせ水の生態系を豊かにする方法として「バーブ工」を実際に作成しました。ある程度の流れがあるところでカタカナのハの字に川の中の両端から石を並べて、真ん中だけ残して流れをせき止めました。「バーブ工」の下流裏側は砂洲が形成され小魚などのたまり場、時には産卵床、また中央は流れが速くなり、小さな小川など、川底が削られ、自然に「バーブ工」も先端が崩れていく、小さな小川などでは、川の中の自然を豊かにするには有効だと。

MIZBEステーションが開設され、水の流れにも直接親しめるようになった時、水の自然観察会などで今回の研修は役に立ちそうでした。整備局、自ら自然環境保全に関連した研修を行うことは素晴らしいことで、ちょっとびっくりしました。 ちなみに今回整備局関係者14名、守山、野洲市計3名、地域事業所、団体13名(内やす緑のひろば5名)、総計30名+滋賀県立大学の学生2名の参加がありました。

2024年08月27日

8/26 MIZBEステーションかわまちづくり

8/26 野洲市MIZBEステーションかわまちづくり協議会の第5回会合が開催されました。計画概要、及びアンケート実施中のお知らせです。

整備をしている「野洲川北流跡自然の森」に隣接しているミニ三上山周辺を含む河川管理エリアに災害時の防災機能を備えた「MIZBEステーションかわまちづくり」施設が、県立高専開校の令和10年(2028年)に合わせて、野洲市主管にてオープンすることが計画されています。(写真資料はclickして拡大できます)

[MIZBEステーションかわまちづくり」協議会:https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/kasenbousai/kawamachi/1712815418149.html

国交省プレス発表:https://www.kkr.mlit.go.jp/news/top/press/2024/20240808-2aratanakawamatidukuri.html

高専のグランドなどのスポーツ施設、自転車グラベルコース、イベントひろば、野洲川の水辺に親しめる施設など計画されており、具体的な施設内容など関連部署、担当委員にて協議されています。また広く市民の皆さまへの周知を図り意見を伺うため、9月21日(土)には現地での視察、Activity体験、また10月にはワークショップなど計画されており、広報などにて正式に詳細案内がある予定です。

また既に市ホームページにて「MIZBEステーションに関するアンケート」:https://www.city.yasu.lg.jp/form/inquiryPC/Init.do?inquiryId=86&ref=www.city.yasu.lg.jp/soshiki/kasenbousai/mizbe/1719312268017.html が発表されており、市民の意見を伺い計画の参考にされるとのことです。 自然の森と連携して、人々が交流し、自然に学ぶ拠点となることを目指しており、ぜひ多くの方にアンケートに参加頂き、より有意義で持続できる施設となること願っています。 締め切り9月30日。

整備をしている「野洲川北流跡自然の森」に隣接しているミニ三上山周辺を含む河川管理エリアに災害時の防災機能を備えた「MIZBEステーションかわまちづくり」施設が、県立高専開校の令和10年(2028年)に合わせて、野洲市主管にてオープンすることが計画されています。(写真資料はclickして拡大できます)

[MIZBEステーションかわまちづくり」協議会:https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/kasenbousai/kawamachi/1712815418149.html

国交省プレス発表:https://www.kkr.mlit.go.jp/news/top/press/2024/20240808-2aratanakawamatidukuri.html

高専のグランドなどのスポーツ施設、自転車グラベルコース、イベントひろば、野洲川の水辺に親しめる施設など計画されており、具体的な施設内容など関連部署、担当委員にて協議されています。また広く市民の皆さまへの周知を図り意見を伺うため、9月21日(土)には現地での視察、Activity体験、また10月にはワークショップなど計画されており、広報などにて正式に詳細案内がある予定です。

また既に市ホームページにて「MIZBEステーションに関するアンケート」:https://www.city.yasu.lg.jp/form/inquiryPC/Init.do?inquiryId=86&ref=www.city.yasu.lg.jp/soshiki/kasenbousai/mizbe/1719312268017.html が発表されており、市民の意見を伺い計画の参考にされるとのことです。 自然の森と連携して、人々が交流し、自然に学ぶ拠点となることを目指しており、ぜひ多くの方にアンケートに参加頂き、より有意義で持続できる施設となること願っています。 締め切り9月30日。

2024年03月12日

3/10 樹木管理・剪定技術講習会 2024

3/10(日)市民対象の「樹木管理・剪定技術講習会」2024年第13回を開催しました。

今回も「コミセンきたの」を会場に午前中講義、午後実習、講師は樹木医の中西先生(レイカディア大学でも園芸講座指導)です。講義は

日本緑化センター発行の「木を診る・木を知る」の冊子内容を参考に、光(日当たり)、水、空気(酸素など)の3大要素はじめ樹木の生態、性質を学び、その特性を理解した上での樹木管理・剪定技術を学びました。(写真はclickして拡大可能です)

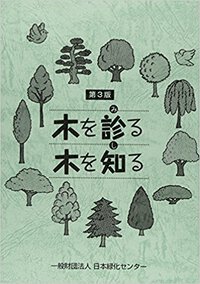

午後の実習ではコミセングラウンドの周囲樹木を教材に、まずは過去の剪定された枝や幹など診断、適切な位置で切断され、襟が回り込んだ切り口、ガンに侵された幹、根の成長が阻害されていると思われる先端が枯れた樹木など。また、実際にどの部分をどのように剪定するのがよいのか手本を示しながら教えていただきました。 枝を落とす場合は根元から切断するが、少し膨らんだ襟(ブランチカラー)は、樹皮で包み込むために残すこと、大枝の場合は2段切りで枝の重みで裂けないようにするなども。また切り口には「トップジン」などの殺菌剤ペーストを塗布して切り口から腐りこみを避けるとか。

先端の枝が数本枯れたヤマモモがありました。樹木周囲の土壌が、例えば水はけが悪い、或いは砂利などで何か障害物があり根が張れない状況と推察され、根が張り始める3月ころ、樹木の周囲、樹冠辺りに数か所穴を掘り堆肥など根回りを良くする資材を混ぜ込み養生すると良い。 翌年、交互に穴を掘り養生とかすれば、元気になる可能性ありと。 細い根は切れば、そこからよく根が張る。

剪定はその樹木に合致した時期を選ぶこと、またその切る位置を間違えないことが重要だが、光(日当たり)、風通しを考慮しながら込み合った枝など切り落としながら形を整える。 松や常緑樹などヒコバエなどが萌芽しない樹木では、少しでも葉っぱを残さないと、光合成での生命維持ができなくなり、その枝は枯死してしまうので注意必要。 多数の枝葉が出た「シイノキ」で、残すのは勢いの弱い枝,また外芽を残すなど手本みせていただき、切り戻し剪定を行いました。

茂っていた「シイノキ」はさっぱりと。また果物の「柿の木」なども、忌枝、逆さ枝、徒長枝、など剪定、大きく成長しているヤマモモは主に下枝など視界のじゃまになっているところなど伐採整備しました。

剪定枝の回収は市・環境課より2トントラック、1トントラック、計2台で支援いただき、翌月曜日にクリーンセンターに搬入していただきました。ありがとうございました。計量650kgだったそうです。 参加された皆さんは今後、今回学んだことを公園などの樹木維持管理に役立てていただければと思います。 今回スタッフ参加のメンバーの皆さん、お疲れ様でした。

今回も「コミセンきたの」を会場に午前中講義、午後実習、講師は樹木医の中西先生(レイカディア大学でも園芸講座指導)です。講義は

日本緑化センター発行の「木を診る・木を知る」の冊子内容を参考に、光(日当たり)、水、空気(酸素など)の3大要素はじめ樹木の生態、性質を学び、その特性を理解した上での樹木管理・剪定技術を学びました。(写真はclickして拡大可能です)

午後の実習ではコミセングラウンドの周囲樹木を教材に、まずは過去の剪定された枝や幹など診断、適切な位置で切断され、襟が回り込んだ切り口、ガンに侵された幹、根の成長が阻害されていると思われる先端が枯れた樹木など。また、実際にどの部分をどのように剪定するのがよいのか手本を示しながら教えていただきました。 枝を落とす場合は根元から切断するが、少し膨らんだ襟(ブランチカラー)は、樹皮で包み込むために残すこと、大枝の場合は2段切りで枝の重みで裂けないようにするなども。また切り口には「トップジン」などの殺菌剤ペーストを塗布して切り口から腐りこみを避けるとか。

先端の枝が数本枯れたヤマモモがありました。樹木周囲の土壌が、例えば水はけが悪い、或いは砂利などで何か障害物があり根が張れない状況と推察され、根が張り始める3月ころ、樹木の周囲、樹冠辺りに数か所穴を掘り堆肥など根回りを良くする資材を混ぜ込み養生すると良い。 翌年、交互に穴を掘り養生とかすれば、元気になる可能性ありと。 細い根は切れば、そこからよく根が張る。

剪定はその樹木に合致した時期を選ぶこと、またその切る位置を間違えないことが重要だが、光(日当たり)、風通しを考慮しながら込み合った枝など切り落としながら形を整える。 松や常緑樹などヒコバエなどが萌芽しない樹木では、少しでも葉っぱを残さないと、光合成での生命維持ができなくなり、その枝は枯死してしまうので注意必要。 多数の枝葉が出た「シイノキ」で、残すのは勢いの弱い枝,また外芽を残すなど手本みせていただき、切り戻し剪定を行いました。

茂っていた「シイノキ」はさっぱりと。また果物の「柿の木」なども、忌枝、逆さ枝、徒長枝、など剪定、大きく成長しているヤマモモは主に下枝など視界のじゃまになっているところなど伐採整備しました。

剪定枝の回収は市・環境課より2トントラック、1トントラック、計2台で支援いただき、翌月曜日にクリーンセンターに搬入していただきました。ありがとうございました。計量650kgだったそうです。 参加された皆さんは今後、今回学んだことを公園などの樹木維持管理に役立てていただければと思います。 今回スタッフ参加のメンバーの皆さん、お疲れ様でした。

2023年08月11日

8/11 HRC803 ハンマーロータ-草刈り機 ナイフ交換、スズメバチの巣退治

8/11(金) HRC803 ハンマーローター草刈り機のナイフ、46枚(23セット)交換しました。(写真はclickして拡大可能)

HRC803,最近切れ味が悪くなってきており、交換のタイミングでした。昨年7月にナイフの方向反転させましたが、1年しか持たず予想外でした。交換も反転も手間は一緒で、反転再利用ではなく、新品交換の方が効率的と悟りました。https://midorinohiroba.shiga-saku.net/e1623606.html

交換前、外したナイフ、そして交換後の写真です。 新品はナイフ両サイド角張っていますが、交換前部品は、先がとがって細まっています。

今回、軽トラの荷台に乗せて交換作業実施しましたが、ナイフを固定しているボルト、ナットが殆ど全部、さび付きなかなか緩まず、レンチの端をハンマーでたたいてなんとか緩めました。新品にはkure556を塗布して締め付けです。

森の中、クヌギの木をのぞいてみると、久しぶりにカブトムシ、メスでしたが、また十本木ひろばではコナラのムクロに細長いスズメバチの巣も発見。 スズメバチの巣は「スズメバチ、マグナムゼット」を噴射、竹棹で駆除しました。 ハチの背中模様から「モンスズメバチ」のようです。小さいが攻撃性が高いとか。https://mushinavi.com/navi-insect/data-hati_suzume_mon.htm

HRC803,最近切れ味が悪くなってきており、交換のタイミングでした。昨年7月にナイフの方向反転させましたが、1年しか持たず予想外でした。交換も反転も手間は一緒で、反転再利用ではなく、新品交換の方が効率的と悟りました。https://midorinohiroba.shiga-saku.net/e1623606.html

交換前、外したナイフ、そして交換後の写真です。 新品はナイフ両サイド角張っていますが、交換前部品は、先がとがって細まっています。

今回、軽トラの荷台に乗せて交換作業実施しましたが、ナイフを固定しているボルト、ナットが殆ど全部、さび付きなかなか緩まず、レンチの端をハンマーでたたいてなんとか緩めました。新品にはkure556を塗布して締め付けです。

森の中、クヌギの木をのぞいてみると、久しぶりにカブトムシ、メスでしたが、また十本木ひろばではコナラのムクロに細長いスズメバチの巣も発見。 スズメバチの巣は「スズメバチ、マグナムゼット」を噴射、竹棹で駆除しました。 ハチの背中模様から「モンスズメバチ」のようです。小さいが攻撃性が高いとか。https://mushinavi.com/navi-insect/data-hati_suzume_mon.htm

2023年03月13日

3/12 樹木管理・剪定技術講習会 木を診る,木を知る

3/12(日) 「コミセンきたの」を会場に樹木管理・剪定技術講習会を開催しました。 一般参加者12名。

樹木医の中西先生を講師に午前中、樹木の特性や剪定技術についての講義、午後、それらを活かして剪定実習を行いました。樹木は①まずは光が一番、②水、③酸素,④温度、そして最後に⑤養分(窒素、リン酸、カリなど)があって、葉っぱで光合成を行いエネルギー作って成長できるという基本から、樹木の特性、根の張り具合、内枝、外枝、また、いつの季節に何処を、どのように切れば樹木を傷めず、希望の形に整えられるか、また実や花をつかせることができるかなど「木を診る木を知る」http://www.jpgreen.or.jp/book/books/mirushiru.html からの資料も参考にしながらわかりやすく説明いただきました。 むやみに切るのは伐採で、枯らす要因にもなると。(写真はclickして拡大可能)

午後の実習はコミセン周囲の樹木、マテバシイ、ヤマモモなどで、昨年またはそれ以前に剪定された比較的大きな枝跡を診断しながら、切断した場所やその切り方を評価、幹から枝がでて少し膨らんでいるブランチカラー部分は幹の一部で、そこは残す必要ありと。

ブランチカラーを残しておけばそこから樹皮が回り込んで切断面を包み込み修復、下図で②が正解です。①ブランチカラーまで切り込みすぎたり、③まで枝を残すと、樹皮が修復できずそこから枯れこむこともあると。

多数の枝先がからまったままバサバサと枝先が伐採された「ウバメガシ」があり、徒長枝、並行枝、交差枝、立枝、逆さ枝などを参加者で剪定、整姿、周囲のサツキも整理してすっきりとなりました。太めの切断面には殺菌のため「トップジン」を塗布。

大きく育った「ヤマモモ」の根元がコンクリートブロックで囲ってある所があり、根詰まり起こしている悪い事例や、ヤマモモの幹に数か所、こぶのように塊が噴き出たところを観察、「植物のガン」だそうで、原因はよくわかっていないそうです。 開花していた梅では、枝の間引き剪定で花のついた枝が際立つようになりました。

剪定した枝葉はトラックで回収、クリーンセンターへ。環境課に支援いただきました。感謝!

その他、繁茂しすぎたヤマモモの大木3本、風通しが悪く夏場に「虫」が湧くそうで、少し大きくなった中枝などをチェーンソーで伐採剪定しました。

樹木医の中西先生を講師に午前中、樹木の特性や剪定技術についての講義、午後、それらを活かして剪定実習を行いました。樹木は①まずは光が一番、②水、③酸素,④温度、そして最後に⑤養分(窒素、リン酸、カリなど)があって、葉っぱで光合成を行いエネルギー作って成長できるという基本から、樹木の特性、根の張り具合、内枝、外枝、また、いつの季節に何処を、どのように切れば樹木を傷めず、希望の形に整えられるか、また実や花をつかせることができるかなど「木を診る木を知る」http://www.jpgreen.or.jp/book/books/mirushiru.html からの資料も参考にしながらわかりやすく説明いただきました。 むやみに切るのは伐採で、枯らす要因にもなると。(写真はclickして拡大可能)

午後の実習はコミセン周囲の樹木、マテバシイ、ヤマモモなどで、昨年またはそれ以前に剪定された比較的大きな枝跡を診断しながら、切断した場所やその切り方を評価、幹から枝がでて少し膨らんでいるブランチカラー部分は幹の一部で、そこは残す必要ありと。

ブランチカラーを残しておけばそこから樹皮が回り込んで切断面を包み込み修復、下図で②が正解です。①ブランチカラーまで切り込みすぎたり、③まで枝を残すと、樹皮が修復できずそこから枯れこむこともあると。

多数の枝先がからまったままバサバサと枝先が伐採された「ウバメガシ」があり、徒長枝、並行枝、交差枝、立枝、逆さ枝などを参加者で剪定、整姿、周囲のサツキも整理してすっきりとなりました。太めの切断面には殺菌のため「トップジン」を塗布。

大きく育った「ヤマモモ」の根元がコンクリートブロックで囲ってある所があり、根詰まり起こしている悪い事例や、ヤマモモの幹に数か所、こぶのように塊が噴き出たところを観察、「植物のガン」だそうで、原因はよくわかっていないそうです。 開花していた梅では、枝の間引き剪定で花のついた枝が際立つようになりました。

剪定した枝葉はトラックで回収、クリーンセンターへ。環境課に支援いただきました。感謝!

その他、繁茂しすぎたヤマモモの大木3本、風通しが悪く夏場に「虫」が湧くそうで、少し大きくなった中枝などをチェーンソーで伐採剪定しました。

2023年02月21日

2/20 チッパーGF128 メインテナンス

2/20(月) GF128 チッパーの回転部へのグリースアップ、注油、およびエンジンオイル追加行いました。

Web アイコン[PDF]取扱説明書 GF128URL https://www.sanyokiki.co.jp/media_manual/GF128.pdf 参照。

取説ページ67-68に記載、リチウムグリースをグリースガンでアップ、計6か所、また追加でページ53(中間ベルトアイドラー軸にクレ555ストロー噴射。この個所は取説記載漏れており見落とし易いので、忘れないこと。 またグリースガンは先端をしっかり押さえ、手前で漏れないように注入必要。

エンジンオイル(自動車と同じガソリンエンジン用)も減っており追加した。

整備後の確認運転で、前回伐採し少し残っていた分の竹を粉砕、快調でした。

追記:以前粉砕し積み上げたチップの山が大きくえぐられているのを発見。近くにスコップとレーキも竹枝の下に隠してあり。

1か月ほど前に、無断で採らないよう警告の立札を建てたときにあった道具と全く同じもの。困ったものです。

立札には違法行為だと警告しているのですが、、

Web アイコン[PDF]取扱説明書 GF128URL https://www.sanyokiki.co.jp/media_manual/GF128.pdf 参照。

取説ページ67-68に記載、リチウムグリースをグリースガンでアップ、計6か所、また追加でページ53(中間ベルトアイドラー軸にクレ555ストロー噴射。この個所は取説記載漏れており見落とし易いので、忘れないこと。 またグリースガンは先端をしっかり押さえ、手前で漏れないように注入必要。

エンジンオイル(自動車と同じガソリンエンジン用)も減っており追加した。

整備後の確認運転で、前回伐採し少し残っていた分の竹を粉砕、快調でした。

追記:以前粉砕し積み上げたチップの山が大きくえぐられているのを発見。近くにスコップとレーキも竹枝の下に隠してあり。

1か月ほど前に、無断で採らないよう警告の立札を建てたときにあった道具と全く同じもの。困ったものです。

立札には違法行為だと警告しているのですが、、

2023年02月17日

2/13 嘉田参議院議員 自然の森訪問

3/13(月) 自然の森に嘉田参議院議員の訪問がありました。

実生広場では、このエノキの大木は素晴らしい、エノキの葉っぱで育つ日本の国蝶、オオムラサキが来るかもしれない、ゴマダラチョウもと。所有されている林地でもエノキを育てておられるそうです。高専設置されても何とか残せるといいですね。 などお話しされながら、エノキの根元の落ち葉の中をごそごそ、越冬しているかもしれない幼虫を探されていました。(写真はclickして拡大可能です)

以下URLにありますように、ちょうどカブトムシの一生と同じく、夏場、短期間のみ成虫となり、エノキの葉っぱに産卵、幼虫は葉っぱで育ち、冬場はその落ちた枯れ葉の中で冬眠、春になり又葉っぱを食べてで成長、、、 私はオオムラサキは成虫も幼虫もこの森では見たことありませんが、幼虫は角が2本、背中にひれみたいな突起が4か所あるようで、4月―6月頃、エノキの葉っぱ、注意深く見てみると発見あるかも。

オオムラサキの一生:http://oomurasaki.net/oomurasaki/lifecycle.html

ゴマダラチョウ:https://www.insects.jp/kon-tyogomadara.htm

ミニミニ三上山、ミニ三上山周辺を経由してどんぐりひろばへ。シーソーに乗ったり、ぶら下がり遊具にも乗ったり、結構、活動的(?)な面も披露されていました。

急ぎ足での訪問でしたが、自然の森の魅力をしっかり理解いただけたものと思います。

実生広場では、このエノキの大木は素晴らしい、エノキの葉っぱで育つ日本の国蝶、オオムラサキが来るかもしれない、ゴマダラチョウもと。所有されている林地でもエノキを育てておられるそうです。高専設置されても何とか残せるといいですね。 などお話しされながら、エノキの根元の落ち葉の中をごそごそ、越冬しているかもしれない幼虫を探されていました。(写真はclickして拡大可能です)

以下URLにありますように、ちょうどカブトムシの一生と同じく、夏場、短期間のみ成虫となり、エノキの葉っぱに産卵、幼虫は葉っぱで育ち、冬場はその落ちた枯れ葉の中で冬眠、春になり又葉っぱを食べてで成長、、、 私はオオムラサキは成虫も幼虫もこの森では見たことありませんが、幼虫は角が2本、背中にひれみたいな突起が4か所あるようで、4月―6月頃、エノキの葉っぱ、注意深く見てみると発見あるかも。

オオムラサキの一生:http://oomurasaki.net/oomurasaki/lifecycle.html

ゴマダラチョウ:https://www.insects.jp/kon-tyogomadara.htm

ミニミニ三上山、ミニ三上山周辺を経由してどんぐりひろばへ。シーソーに乗ったり、ぶら下がり遊具にも乗ったり、結構、活動的(?)な面も披露されていました。

急ぎ足での訪問でしたが、自然の森の魅力をしっかり理解いただけたものと思います。

2023年01月27日

1/27 チルホール 修理

1/27(金) チルホールがレバー操作しても前にも後ろにも動かなく、稼働しなくなったので補修しました。

我々のチルホールはカツヤマキカイ製の「Liberty X5」という製品です。 確認したところ、ワイヤーロープがフロントのフック部にて誤って、フック下部に入っており、そのため、器具内部で、ワイヤーロープがねじ曲がり、変形し、スムーズに動けなくなっていました。(写真はclickして拡大できます)

近くのメンバーK様の紹介で「鍛冶大鉄工所」富波乙653 TEL077-587-0368、に相談、機器内部のロープ変形部分を切断し、苦労しましたが、レバーでロープ開放状態を確認しながら、なんとかロープを前部、後部、それぞれ引き出すことができました。 切断した部位は、バーナーで溶かして先端丸めて、再挿入 OK.。 レバー操作にて前後にスムーズに動くこと確認できました。よかった。

尚、Liberty-X5の取り扱い説明書は以下URLにありました。レバーでのロープ開放参考になりました。https://manualzz.com/doc/4751595/%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%ABx-5%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8

またメーカーカツヤマキカイの相談窓口:0120-011-214も親切に対応いただけました。ただ内部構造は開示できないとのこと。

今回の補修、今後のもしもに備えブログにアップしておきます。

2/8 追記: 活動日2/7、ワイヤーロープを一旦引き抜き、再び挿入しようとするも、内部で引っかかりがあるのか、うまく貫通せず。レバー操作を繰り返し何とか寛通。 今後ワイヤーロープは差し込んだままで保管、運搬することに。

我々のチルホールはカツヤマキカイ製の「Liberty X5」という製品です。 確認したところ、ワイヤーロープがフロントのフック部にて誤って、フック下部に入っており、そのため、器具内部で、ワイヤーロープがねじ曲がり、変形し、スムーズに動けなくなっていました。(写真はclickして拡大できます)

近くのメンバーK様の紹介で「鍛冶大鉄工所」富波乙653 TEL077-587-0368、に相談、機器内部のロープ変形部分を切断し、苦労しましたが、レバーでロープ開放状態を確認しながら、なんとかロープを前部、後部、それぞれ引き出すことができました。 切断した部位は、バーナーで溶かして先端丸めて、再挿入 OK.。 レバー操作にて前後にスムーズに動くこと確認できました。よかった。

尚、Liberty-X5の取り扱い説明書は以下URLにありました。レバーでのロープ開放参考になりました。https://manualzz.com/doc/4751595/%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%ABx-5%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8

またメーカーカツヤマキカイの相談窓口:0120-011-214も親切に対応いただけました。ただ内部構造は開示できないとのこと。

今回の補修、今後のもしもに備えブログにアップしておきます。

2/8 追記: 活動日2/7、ワイヤーロープを一旦引き抜き、再び挿入しようとするも、内部で引っかかりがあるのか、うまく貫通せず。レバー操作を繰り返し何とか寛通。 今後ワイヤーロープは差し込んだままで保管、運搬することに。