› やす緑のひろば › 自然観察会などのイベント

› やす緑のひろば › 自然観察会などのイベント2023年06月07日

6/3(土) 野洲学区ワクワク子供クラブ の自然の森訪問

6/3(土) 野洲学区「わくわく子供クラブ」の子供達15名、及び付き添い3名の皆さんが自然の森を訪れ、森に親しみました。

丁度、真竹のタケノコが出てきており、中堤防の散策路周りで、タケノコ採りしながら、市三宅口方面に。タラヨウの葉っぱに字を書いてみたり、新休憩所周辺ではマムシグサを観察したりしながら、中堤防では「ゴマギ」の葉っぱの匂い嗅いだりし森巡り。(写真はclickして拡大可能です)

実生広場では、太めの竹を伐採、子供達が運んで臨時のブランコを設置、乗って楽しみました。 伐採した竹の枝落としも子供達に体験してもらいました。でも、鋸の使い方知らない子達が殆どで、”手前に引くときに力入れて切るんだよ”と声掛けながら。 またハンモックも若木の間に設置。落っこちないようにバランスとりながら揺らしていました。

ミニ三上山や、ミニミニ三上山へも登ったり、楽しみながら自然に親しみました。野洲学区の子供達は北野学区の子供達のように学校行事で自然の森にくる場合が無いので、今回は良い機会になったことと思います。

丁度、真竹のタケノコが出てきており、中堤防の散策路周りで、タケノコ採りしながら、市三宅口方面に。タラヨウの葉っぱに字を書いてみたり、新休憩所周辺ではマムシグサを観察したりしながら、中堤防では「ゴマギ」の葉っぱの匂い嗅いだりし森巡り。(写真はclickして拡大可能です)

実生広場では、太めの竹を伐採、子供達が運んで臨時のブランコを設置、乗って楽しみました。 伐採した竹の枝落としも子供達に体験してもらいました。でも、鋸の使い方知らない子達が殆どで、”手前に引くときに力入れて切るんだよ”と声掛けながら。 またハンモックも若木の間に設置。落っこちないようにバランスとりながら揺らしていました。

ミニ三上山や、ミニミニ三上山へも登ったり、楽しみながら自然に親しみました。野洲学区の子供達は北野学区の子供達のように学校行事で自然の森にくる場合が無いので、今回は良い機会になったことと思います。

2023年05月20日

5/17 北野小学校2年生 カブトムシ幼虫観察会、森探索

5/17(水) 北野小学校2年生4クラスの子供たちが森を訪れました。 カブトムシの幼虫観察、及び森探索です。

この自然の森には、昆虫類が集まるクヌギやコナラなどの樹液の出る樹木がありカブトムシが沢山いて、2012年から続いている恒例行事です。 学校応援団の皆さんの見守り付き添いで、学校から実生広場まで元気に歩いて到着です。(写真はclickして拡大可能です)

昨年の夏、森の腐葉土などの中に産卵、越冬して大きく育った幼虫を、箱に入れて準備、子供達は自分で掌に載せじっくり観察、「わー大きい!」、「あ、動いた!」、中には「こわーい!」とか尻込みする子も。「赤ちゃんに触るよう優しく扱ってください」とか注意しながら。

幼虫観察の後はクラス毎にて、森探索に出発です。実生広場では、匂いのする葉っぱ,サンショ、ニッケイや、紙の原料ヒメコーゾの枝の皮剥き、など興味ありそうな植物も観察。

ミニ三上山では、北西の方向、琵琶湖が見えるよ、とか、野洲川の落差工を示して、川底掘り下げ放水路作ったんだよ、とか。麓の別グループと「ヤッホー」とかエール交換も。またミニミニ三上山からの360度、意外にも遠くまで見える素晴らしい眺望も楽しみました。河川改修記念碑も見ながら。 また草原そばの「アカメガシワ」の赤い若芽を擦り、緑の葉っぱになることも体験。

ドングリ広場では少し休憩、ヤグラ登りなど、また、最近整備が進んでいる屯倉神社口から市三宅口にかけてのエリアでは、ハガキの語源になるタラヨウ、茎がマムシに似ているマムシグサなども紹介しながら、森の中の散策も。

実生広場に戻り、匂いのする葉っぱ観察やコーゾの枝の皮剥き、或いはカブトムシの一生の説明を受けているグループも。 終わりの集合で、子供たちはスタッフ参加のメンバーに、元気にお礼の言葉、手を振りながら森をあとにしました。

子どもたちが帰り、休憩していると、近隣の竹ヶ丘保育の家の子供達の訪問がありました。幼虫の観察を誘ったところ、殆ど怖がらずに、「かわいい」とかの声も。小さいこどものほうが野性的? いつも自然の森に野外散歩に来ているためかな?

2年生の皆さんには、幼虫をクラスで育ててて成虫になる所を観察できるよう、幼虫3匹づつ入れた飼育箱を届けました。うまく成虫に育つこと願っています。 今回のような森の訪問にて、森が好き、自然が好きという子供達が一人でも増えればよいなと期待しています。

尚、市内の子供達対象で、6月10日(土)タケノコイベントを行います。タケノコを採って、焼きタケノコ楽しみますが、森探索も予定しています。

この自然の森には、昆虫類が集まるクヌギやコナラなどの樹液の出る樹木がありカブトムシが沢山いて、2012年から続いている恒例行事です。 学校応援団の皆さんの見守り付き添いで、学校から実生広場まで元気に歩いて到着です。(写真はclickして拡大可能です)

昨年の夏、森の腐葉土などの中に産卵、越冬して大きく育った幼虫を、箱に入れて準備、子供達は自分で掌に載せじっくり観察、「わー大きい!」、「あ、動いた!」、中には「こわーい!」とか尻込みする子も。「赤ちゃんに触るよう優しく扱ってください」とか注意しながら。

幼虫観察の後はクラス毎にて、森探索に出発です。実生広場では、匂いのする葉っぱ,サンショ、ニッケイや、紙の原料ヒメコーゾの枝の皮剥き、など興味ありそうな植物も観察。

ミニ三上山では、北西の方向、琵琶湖が見えるよ、とか、野洲川の落差工を示して、川底掘り下げ放水路作ったんだよ、とか。麓の別グループと「ヤッホー」とかエール交換も。またミニミニ三上山からの360度、意外にも遠くまで見える素晴らしい眺望も楽しみました。河川改修記念碑も見ながら。 また草原そばの「アカメガシワ」の赤い若芽を擦り、緑の葉っぱになることも体験。

ドングリ広場では少し休憩、ヤグラ登りなど、また、最近整備が進んでいる屯倉神社口から市三宅口にかけてのエリアでは、ハガキの語源になるタラヨウ、茎がマムシに似ているマムシグサなども紹介しながら、森の中の散策も。

実生広場に戻り、匂いのする葉っぱ観察やコーゾの枝の皮剥き、或いはカブトムシの一生の説明を受けているグループも。 終わりの集合で、子供たちはスタッフ参加のメンバーに、元気にお礼の言葉、手を振りながら森をあとにしました。

子どもたちが帰り、休憩していると、近隣の竹ヶ丘保育の家の子供達の訪問がありました。幼虫の観察を誘ったところ、殆ど怖がらずに、「かわいい」とかの声も。小さいこどものほうが野性的? いつも自然の森に野外散歩に来ているためかな?

2年生の皆さんには、幼虫をクラスで育ててて成虫になる所を観察できるよう、幼虫3匹づつ入れた飼育箱を届けました。うまく成虫に育つこと願っています。 今回のような森の訪問にて、森が好き、自然が好きという子供達が一人でも増えればよいなと期待しています。

尚、市内の子供達対象で、6月10日(土)タケノコイベントを行います。タケノコを採って、焼きタケノコ楽しみますが、森探索も予定しています。

2023年05月16日

5/15 北野小学校 4年生 森探索

5/15(月) 北野小学校4年生110名余、自然の森の探索に訪問です。

小学校応援団の皆さま7名の見守りで午前10時には実生広場へ到着、6グループに分かれて約1時間、メンバーの皆さんの案内で、興味深い植物や生き物など探しながら巡りました。 (写真はclickして拡大可能です)

案内のコースは6グループ、なるべく重ならないよう、以下のマップの推奨ルートを案内しました。エノキの葉っぱにある尖がり虫こぶ、コバエの幼虫が入っていて葉を食べながら成長するとか、アカメガシワの赤い芽、赤いのはフィルムみたいに幼い葉を直射日光から保護している、こすると緑の葉っぱが出てくるよとか、また葉柄に蜜腺があり、アリを呼んで、害虫駆除お願いしているとか、、

竹や常緑樹で覆われると森が暗くなり、実生が育たなくなるんだと、はがきの木、タラヨウや、マムシ柄の茎のマムシグサなど紹介しながら、どんぐりから直接出ている、幼い芽も観察しました。竹を切ったり、樹木の間伐の意味を少しは理解してもらったのでは?

ドングリ広場では、遊具でちょっと休憩、十本木ひろば、そしてミニ三上山、ミニミニ三上山周辺にも。

実生広場に戻って、匂いのあるサンショ、ニッケイ、クサギなど紹介したり、紙の原料になるヒメコーゾの枝を折って、皮を剥いたりも。

今回の訪問は、4年生で、今後予定されている「やまのこ」研修の事前学習の観点でもきっと役立つものと思います。

尚、明日5/17(水)には2年生120名余、カブトムシ幼虫観察会、及び森探索行います。

追記:森案内の前にどんぐり広場の遊具、平均台、シーソーの破損に気づき、補修、臨時で行いました。

小学校応援団の皆さま7名の見守りで午前10時には実生広場へ到着、6グループに分かれて約1時間、メンバーの皆さんの案内で、興味深い植物や生き物など探しながら巡りました。 (写真はclickして拡大可能です)

案内のコースは6グループ、なるべく重ならないよう、以下のマップの推奨ルートを案内しました。エノキの葉っぱにある尖がり虫こぶ、コバエの幼虫が入っていて葉を食べながら成長するとか、アカメガシワの赤い芽、赤いのはフィルムみたいに幼い葉を直射日光から保護している、こすると緑の葉っぱが出てくるよとか、また葉柄に蜜腺があり、アリを呼んで、害虫駆除お願いしているとか、、

竹や常緑樹で覆われると森が暗くなり、実生が育たなくなるんだと、はがきの木、タラヨウや、マムシ柄の茎のマムシグサなど紹介しながら、どんぐりから直接出ている、幼い芽も観察しました。竹を切ったり、樹木の間伐の意味を少しは理解してもらったのでは?

ドングリ広場では、遊具でちょっと休憩、十本木ひろば、そしてミニ三上山、ミニミニ三上山周辺にも。

実生広場に戻って、匂いのあるサンショ、ニッケイ、クサギなど紹介したり、紙の原料になるヒメコーゾの枝を折って、皮を剥いたりも。

今回の訪問は、4年生で、今後予定されている「やまのこ」研修の事前学習の観点でもきっと役立つものと思います。

尚、明日5/17(水)には2年生120名余、カブトムシ幼虫観察会、及び森探索行います。

追記:森案内の前にどんぐり広場の遊具、平均台、シーソーの破損に気づき、補修、臨時で行いました。

2023年03月29日

3/28 森の運動会@野洲川自然の森

3/28(火) この日も子供達の歓声が森の中で聞こえていました。

「生活クラブ」滋賀と福島・栃木の家族の皆さんの集いです。 どんぐりひろばでは櫓やシーソー、ぶら下がり遊具、木登りなどで子供たちが楽しんでいました。(写真はclickして拡大可能です)

皆で食事の後は「森の運動会」、十本木ひろばで、パン食い競争、綱引き、縄跳び、またハンカチ落としなども、楽しそう。、

運動会の後は大人たちは意見交換会、子供たちは「やす緑のひろば」メンバーの案内で、タケノコを探して森を巡回、実生広場では竹を切り出して、樹木に架けて、その竹棹へのブランコつくり、ハンモックも樹木に結び付け、乗って楽しんだり、また十本木ひろばでは「ドローン」の操作体験も。タケノコはまだ出始めでなかなか見つかりませんでしたが、それでも子供達頑張って、結構な数掘りあげ、大喜び。

日頃できない貴重な体験ができたようでよかった。

「生活クラブ」滋賀と福島・栃木の家族の皆さんの集いです。 どんぐりひろばでは櫓やシーソー、ぶら下がり遊具、木登りなどで子供たちが楽しんでいました。(写真はclickして拡大可能です)

皆で食事の後は「森の運動会」、十本木ひろばで、パン食い競争、綱引き、縄跳び、またハンカチ落としなども、楽しそう。、

運動会の後は大人たちは意見交換会、子供たちは「やす緑のひろば」メンバーの案内で、タケノコを探して森を巡回、実生広場では竹を切り出して、樹木に架けて、その竹棹へのブランコつくり、ハンモックも樹木に結び付け、乗って楽しんだり、また十本木ひろばでは「ドローン」の操作体験も。タケノコはまだ出始めでなかなか見つかりませんでしたが、それでも子供達頑張って、結構な数掘りあげ、大喜び。

日頃できない貴重な体験ができたようでよかった。

2023年03月23日

3/21 森暮市 @自然の森

3/21(火・祝) 自然の森・どんぐりひろばで子供たちの歓声が響いていました。

「はぐはうす」T様、「みんなで子育てあそび畑」F様など子育てなどで自然の森を活用されている仲間たちの集いで、森めぐり、竹細工ワークショップ、そして、みそ汁の無料配布や、音楽ライブ、また手作り品などのお店もあるマルシェ。(写真はclickして拡大可能です)

竹細工も人気でした。竹林整備いただいている「竹かご喜Rin」のM様の指導で、竹コップなど食器類を中心に思い思いの作品ができていました。サンプルのスプーン類も参考に。

森めぐりでは、メンバーM様作成のリスト参考に、森の樹木や草木で食べられるもの、毒性があったり、かぶれたりすることがあり注意する必要がある草木などや、葉っぱのプレートにもなる、カクレミノ、タラヨウ、ヤツデなども紹介しながら、巡回しました。山菜のタラも少しですが芽を出していました。ミニ三上山周辺ではツクシンボもたくさん。 腐葉土の中のカブトムシ幼虫も紹介。

「はぐはうす」T様、「みんなで子育てあそび畑」F様など子育てなどで自然の森を活用されている仲間たちの集いで、森めぐり、竹細工ワークショップ、そして、みそ汁の無料配布や、音楽ライブ、また手作り品などのお店もあるマルシェ。(写真はclickして拡大可能です)

竹細工も人気でした。竹林整備いただいている「竹かご喜Rin」のM様の指導で、竹コップなど食器類を中心に思い思いの作品ができていました。サンプルのスプーン類も参考に。

森めぐりでは、メンバーM様作成のリスト参考に、森の樹木や草木で食べられるもの、毒性があったり、かぶれたりすることがあり注意する必要がある草木などや、葉っぱのプレートにもなる、カクレミノ、タラヨウ、ヤツデなども紹介しながら、巡回しました。山菜のタラも少しですが芽を出していました。ミニ三上山周辺ではツクシンボもたくさん。 腐葉土の中のカブトムシ幼虫も紹介。

2023年03月13日

3/12 樹木管理・剪定技術講習会 木を診る,木を知る

3/12(日) 「コミセンきたの」を会場に樹木管理・剪定技術講習会を開催しました。 一般参加者12名。

樹木医の中西先生を講師に午前中、樹木の特性や剪定技術についての講義、午後、それらを活かして剪定実習を行いました。樹木は①まずは光が一番、②水、③酸素,④温度、そして最後に⑤養分(窒素、リン酸、カリなど)があって、葉っぱで光合成を行いエネルギー作って成長できるという基本から、樹木の特性、根の張り具合、内枝、外枝、また、いつの季節に何処を、どのように切れば樹木を傷めず、希望の形に整えられるか、また実や花をつかせることができるかなど「木を診る木を知る」http://www.jpgreen.or.jp/book/books/mirushiru.html からの資料も参考にしながらわかりやすく説明いただきました。 むやみに切るのは伐採で、枯らす要因にもなると。(写真はclickして拡大可能)

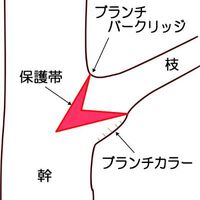

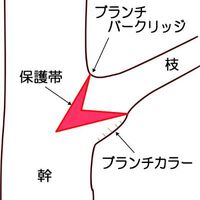

午後の実習はコミセン周囲の樹木、マテバシイ、ヤマモモなどで、昨年またはそれ以前に剪定された比較的大きな枝跡を診断しながら、切断した場所やその切り方を評価、幹から枝がでて少し膨らんでいるブランチカラー部分は幹の一部で、そこは残す必要ありと。

ブランチカラーを残しておけばそこから樹皮が回り込んで切断面を包み込み修復、下図で②が正解です。①ブランチカラーまで切り込みすぎたり、③まで枝を残すと、樹皮が修復できずそこから枯れこむこともあると。

多数の枝先がからまったままバサバサと枝先が伐採された「ウバメガシ」があり、徒長枝、並行枝、交差枝、立枝、逆さ枝などを参加者で剪定、整姿、周囲のサツキも整理してすっきりとなりました。太めの切断面には殺菌のため「トップジン」を塗布。

大きく育った「ヤマモモ」の根元がコンクリートブロックで囲ってある所があり、根詰まり起こしている悪い事例や、ヤマモモの幹に数か所、こぶのように塊が噴き出たところを観察、「植物のガン」だそうで、原因はよくわかっていないそうです。 開花していた梅では、枝の間引き剪定で花のついた枝が際立つようになりました。

剪定した枝葉はトラックで回収、クリーンセンターへ。環境課に支援いただきました。感謝!

その他、繁茂しすぎたヤマモモの大木3本、風通しが悪く夏場に「虫」が湧くそうで、少し大きくなった中枝などをチェーンソーで伐採剪定しました。

樹木医の中西先生を講師に午前中、樹木の特性や剪定技術についての講義、午後、それらを活かして剪定実習を行いました。樹木は①まずは光が一番、②水、③酸素,④温度、そして最後に⑤養分(窒素、リン酸、カリなど)があって、葉っぱで光合成を行いエネルギー作って成長できるという基本から、樹木の特性、根の張り具合、内枝、外枝、また、いつの季節に何処を、どのように切れば樹木を傷めず、希望の形に整えられるか、また実や花をつかせることができるかなど「木を診る木を知る」http://www.jpgreen.or.jp/book/books/mirushiru.html からの資料も参考にしながらわかりやすく説明いただきました。 むやみに切るのは伐採で、枯らす要因にもなると。(写真はclickして拡大可能)

午後の実習はコミセン周囲の樹木、マテバシイ、ヤマモモなどで、昨年またはそれ以前に剪定された比較的大きな枝跡を診断しながら、切断した場所やその切り方を評価、幹から枝がでて少し膨らんでいるブランチカラー部分は幹の一部で、そこは残す必要ありと。

ブランチカラーを残しておけばそこから樹皮が回り込んで切断面を包み込み修復、下図で②が正解です。①ブランチカラーまで切り込みすぎたり、③まで枝を残すと、樹皮が修復できずそこから枯れこむこともあると。

多数の枝先がからまったままバサバサと枝先が伐採された「ウバメガシ」があり、徒長枝、並行枝、交差枝、立枝、逆さ枝などを参加者で剪定、整姿、周囲のサツキも整理してすっきりとなりました。太めの切断面には殺菌のため「トップジン」を塗布。

大きく育った「ヤマモモ」の根元がコンクリートブロックで囲ってある所があり、根詰まり起こしている悪い事例や、ヤマモモの幹に数か所、こぶのように塊が噴き出たところを観察、「植物のガン」だそうで、原因はよくわかっていないそうです。 開花していた梅では、枝の間引き剪定で花のついた枝が際立つようになりました。

剪定した枝葉はトラックで回収、クリーンセンターへ。環境課に支援いただきました。感謝!

その他、繁茂しすぎたヤマモモの大木3本、風通しが悪く夏場に「虫」が湧くそうで、少し大きくなった中枝などをチェーンソーで伐採剪定しました。

2022年11月13日

11/12 ふれあいイベント@野洲川自然の森

11/12(土) すがすがしい秋晴れのもと、ふれあいイベント開催しました。 竹筒飯盒のタケメシ、森探索、またはネイチャーゲーム、焼き芋、竹細工など楽しみながら自然の森に親しむ企画です。

地域の家族11組参加、子供達の歓声が森のあちこちで聞こえていました。 ネイチャーゲーム、実生広場では走り回っていましたが、まだよちよち歩きの女の子が転んだところ、お兄ちゃんが、走ってきて抱き起し、連れて戻っていました。 やさしいお兄ちゃん。(写真はclickして拡大可能です)

タケメシは、具材としてニンジン、ゴボウ、シメジに加えて、森で採れたシイタケもたっぷり、無洗米1.5合に、だし汁300mlいれた炊き込みご飯です。メンバーS様の指導で始まり、子供達も手伝って、参加者でそれぞれ準備しました。 竹筒には名前を書いて、竹筒棚に仮置き。

竹筒準備終わったら、森探索とネイチャーゲームに分かれて出発です。 森探索では、中堤防や矢田側道も巡り、ウバユリ、タラヨウ、マムシグサ、冬イチゴ、においのする葉っぱ(ゴマギ、ニッケイ、サンショウ、など)など観察,実生広場経由、ムクノ実も食べたりしながら、ミニミニ三上山、ミニ三上山周辺の草原へも。途中、倒木オブジェに乗ったり、楽しみながらの探索です。

主会場のどんぐり広場ではタケメシ用ドラム缶コンロの種火や焼き芋のロケットストーブを準備、また焼き芋用のサツマイモを濡れ新聞紙、、アルミホイルで包みなど準備。 また、臨時でブランコも設置、竹幹を樹木の枝に渡して、トラロープで吊り下げました。

ネイチャーゲームや森探索から戻った家族より順番に、竹筒をドラム缶コンロに架けて、炊き上がりを待つ間、およそ30分程度、竹細工で希望の作品を作りました。メンバー作成の見本も多数あり、参考に。竹細工、中にはけん玉遊具を作り、早速上手に操っている子も!ブランコを楽しんでいる子も。

タケメシ竹筒は火加減を調節しながら、竹筒から白い蒸気(吹きこぼれ)が出始め、その出方が少なくなったら、降ろして10分程度蒸らせば出来上がりです。 時には竹筒に火がついて、あわてて水スプレーで消火する場面も。 出来上がった竹筒、名前を読み上げ、仮置き棚まで運びました。 出来立てのタケメシ、大好評、普段はキノコ類は食べない子だが、おいしいとおかわりもしたとか。

焼き芋も沢山、タケメシコンロの残り火で保温、熱々のままいただきます。子供達にはマシュマロ焼きも!丸太に切り口をいれただけの「樵のローソク」で焼きます。

参加の皆さん、楽しみながら自然と触れ合えたのではと思います。子供たちは、このような機会を経験することで自然を好きになり、大事にしてくれるように育ってくれること願っています。スタッフ参加の皆さま、お疲れ様でした。 全員集合。

次回定例活動は11月19日(土)、主に市三宅口周辺の竹伐採、チップ化の予定です。

地域の家族11組参加、子供達の歓声が森のあちこちで聞こえていました。 ネイチャーゲーム、実生広場では走り回っていましたが、まだよちよち歩きの女の子が転んだところ、お兄ちゃんが、走ってきて抱き起し、連れて戻っていました。 やさしいお兄ちゃん。(写真はclickして拡大可能です)

タケメシは、具材としてニンジン、ゴボウ、シメジに加えて、森で採れたシイタケもたっぷり、無洗米1.5合に、だし汁300mlいれた炊き込みご飯です。メンバーS様の指導で始まり、子供達も手伝って、参加者でそれぞれ準備しました。 竹筒には名前を書いて、竹筒棚に仮置き。

竹筒準備終わったら、森探索とネイチャーゲームに分かれて出発です。 森探索では、中堤防や矢田側道も巡り、ウバユリ、タラヨウ、マムシグサ、冬イチゴ、においのする葉っぱ(ゴマギ、ニッケイ、サンショウ、など)など観察,実生広場経由、ムクノ実も食べたりしながら、ミニミニ三上山、ミニ三上山周辺の草原へも。途中、倒木オブジェに乗ったり、楽しみながらの探索です。

主会場のどんぐり広場ではタケメシ用ドラム缶コンロの種火や焼き芋のロケットストーブを準備、また焼き芋用のサツマイモを濡れ新聞紙、、アルミホイルで包みなど準備。 また、臨時でブランコも設置、竹幹を樹木の枝に渡して、トラロープで吊り下げました。

ネイチャーゲームや森探索から戻った家族より順番に、竹筒をドラム缶コンロに架けて、炊き上がりを待つ間、およそ30分程度、竹細工で希望の作品を作りました。メンバー作成の見本も多数あり、参考に。竹細工、中にはけん玉遊具を作り、早速上手に操っている子も!ブランコを楽しんでいる子も。

タケメシ竹筒は火加減を調節しながら、竹筒から白い蒸気(吹きこぼれ)が出始め、その出方が少なくなったら、降ろして10分程度蒸らせば出来上がりです。 時には竹筒に火がついて、あわてて水スプレーで消火する場面も。 出来上がった竹筒、名前を読み上げ、仮置き棚まで運びました。 出来立てのタケメシ、大好評、普段はキノコ類は食べない子だが、おいしいとおかわりもしたとか。

焼き芋も沢山、タケメシコンロの残り火で保温、熱々のままいただきます。子供達にはマシュマロ焼きも!丸太に切り口をいれただけの「樵のローソク」で焼きます。

参加の皆さん、楽しみながら自然と触れ合えたのではと思います。子供たちは、このような機会を経験することで自然を好きになり、大事にしてくれるように育ってくれること願っています。スタッフ参加の皆さま、お疲れ様でした。 全員集合。

次回定例活動は11月19日(土)、主に市三宅口周辺の竹伐採、チップ化の予定です。

2022年11月11日

11/10 トンボの繁殖湿地整備

11/10(木) オムロン野洲事業所の皆さんとトンボの繁殖湿地の整備を行いました。

湿地は自然の森と国管理エリア、竹が丘住宅に近い境界周辺、第一湿地、と野洲川堤防道路近く、土砂置き場の中にある第2湿地の2か所。 レッドブックに希少種登録されている「マイコアカネ」が繁殖している場所と思われるところで、「マイコアカネ」以外のトンボももちろん繁殖しています。

生物多様性の保全に関する、ビオトープなど、企画・調査・復元する(株)ラーゴのU様も参加され、説明を受けながらの活動でした。

湿地を放置していると枯れ草など堆積しヘドロ化し生き物は住みにくくなるので、この季節、湿地の草は刈り取ったがよい、またトンボは水面の光反射などで湿地を認識していると思われ、水面が少しは見えるところがあるのがよいようです。 草刈り、及び土砂を少し削って水たまり場を広げました。 この湿地には河川そばに繁殖する希少種「タコノアシ」もありました。 このような自然に囲まれた湿地は農薬は勿論、ヤゴの天敵であるザリガニも侵入しないので、トンボの繁殖に最適だそうです。

第二湿地でも、草刈り、土削りを実施。また水の中の生き物も、少し調査しました。「ギンヤンマ,」「ハラビロトンボ」のヤゴや「コオイムシ」など観察。「コオイムシ」は雄が卵を背負って、子育てすることで、その名前がついた(子負い虫)そうです。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%82%AA%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%B7

自然の森を知っていただく良い機会なので、中央口から中堤防散策路、実生広場、ミニ三上山周辺、十本木広場、どんぐり広場、屯倉神社口と案内しました。 トンボはこのような、林があり、適当に草原がある場所は幼い時期から成虫になるまでに最適な環境になっていると。

この季節まだ産卵する時期なので、たくさん卵を産んで、来期6月ごろ沢山のトンボが見られること期待しています。ちなみに一般的には卵で冬越し、温かくなってヤゴになり、そして成虫になります。 よって越冬中は水が枯れても大丈夫だそうです。

湿地は自然の森と国管理エリア、竹が丘住宅に近い境界周辺、第一湿地、と野洲川堤防道路近く、土砂置き場の中にある第2湿地の2か所。 レッドブックに希少種登録されている「マイコアカネ」が繁殖している場所と思われるところで、「マイコアカネ」以外のトンボももちろん繁殖しています。

生物多様性の保全に関する、ビオトープなど、企画・調査・復元する(株)ラーゴのU様も参加され、説明を受けながらの活動でした。

湿地を放置していると枯れ草など堆積しヘドロ化し生き物は住みにくくなるので、この季節、湿地の草は刈り取ったがよい、またトンボは水面の光反射などで湿地を認識していると思われ、水面が少しは見えるところがあるのがよいようです。 草刈り、及び土砂を少し削って水たまり場を広げました。 この湿地には河川そばに繁殖する希少種「タコノアシ」もありました。 このような自然に囲まれた湿地は農薬は勿論、ヤゴの天敵であるザリガニも侵入しないので、トンボの繁殖に最適だそうです。

第二湿地でも、草刈り、土削りを実施。また水の中の生き物も、少し調査しました。「ギンヤンマ,」「ハラビロトンボ」のヤゴや「コオイムシ」など観察。「コオイムシ」は雄が卵を背負って、子育てすることで、その名前がついた(子負い虫)そうです。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%82%AA%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%B7

自然の森を知っていただく良い機会なので、中央口から中堤防散策路、実生広場、ミニ三上山周辺、十本木広場、どんぐり広場、屯倉神社口と案内しました。 トンボはこのような、林があり、適当に草原がある場所は幼い時期から成虫になるまでに最適な環境になっていると。

この季節まだ産卵する時期なので、たくさん卵を産んで、来期6月ごろ沢山のトンボが見られること期待しています。ちなみに一般的には卵で冬越し、温かくなってヤゴになり、そして成虫になります。 よって越冬中は水が枯れても大丈夫だそうです。

2022年11月06日

11/6 「光と奏でるBamboo Festival」 2日目

11/6(日) 「光と奏でるBamboo Festival」2日目です。

昨夜、竹の平均台(2本組)が悲鳴を上げていました。子供たちが順番待ちで乗っかていたとき、バリバリと中央辺りで異音、、

今朝、古い竹は取り除き、孟宗竹で作り直しました。 孟宗竹のほうが厚みがあり、長持ちするのでは?と

夕刻になると、新しい平均台で、早速子供たちが遊んでいました。 シーソーでも。

竹灯籠やその他の竹のオブジェは昨日同様、幻想的な森を演出していました。

本日は栢木市長の訪問もあり、光と竹オブジェ、会場を一巡、楽しまれたのち、出口の屋台、出店コーナーへも。

追加更新予定

昨夜、竹の平均台(2本組)が悲鳴を上げていました。子供たちが順番待ちで乗っかていたとき、バリバリと中央辺りで異音、、

今朝、古い竹は取り除き、孟宗竹で作り直しました。 孟宗竹のほうが厚みがあり、長持ちするのでは?と

夕刻になると、新しい平均台で、早速子供たちが遊んでいました。 シーソーでも。

竹灯籠やその他の竹のオブジェは昨日同様、幻想的な森を演出していました。

本日は栢木市長の訪問もあり、光と竹オブジェ、会場を一巡、楽しまれたのち、出口の屋台、出店コーナーへも。

追加更新予定

2022年11月06日

11/5 「竹と奏でるBamboo Festival」

11/5(土) 16:30- 野洲青年会議所主催で「やす緑のひろば」との協働「竹と奏でるBamboo Festival』開始です。

中央口近くに案内板、そして竹灯籠の作品が並んだ中堤防を通ってどんぐり広場、十本木ひろばへ。(写真はclickして拡大可能)

今回は拡張した、十本木ひろばのオブジェがメインです。 三上山と野洲川、そして「Smile」の看板、竹灯籠など。沢山の竹を切っては切断、並べて組み立て、一つ一つ灯りを灯して、、、手作りの作品群です。

どんぐりひろばではヒンメリと竹トンネル。子供たちは暗くなっても竹シーソー、や竹平均台で遊んでいました。四角錐体の中に四角錐体を入れ込んだヒンメリが綺麗で人気ですが、今年の竹トンネルは大人も入れるように高くしたので、親子で一緒に。 周囲には「竹筒灯り」も。

中堤防から屯倉神社口にかけては電飾などで道案内、丸太橋では追加の照明灯で足元明るくして安全に。そして屯倉神社口からのガードレール内側には出店も5-6店舗、焼き鳥や焼き芋屋さんも。結構人気の様です。

明日11/6には栢木市長も訪問されると伺っています。

中央口近くに案内板、そして竹灯籠の作品が並んだ中堤防を通ってどんぐり広場、十本木ひろばへ。(写真はclickして拡大可能)

今回は拡張した、十本木ひろばのオブジェがメインです。 三上山と野洲川、そして「Smile」の看板、竹灯籠など。沢山の竹を切っては切断、並べて組み立て、一つ一つ灯りを灯して、、、手作りの作品群です。

どんぐりひろばではヒンメリと竹トンネル。子供たちは暗くなっても竹シーソー、や竹平均台で遊んでいました。四角錐体の中に四角錐体を入れ込んだヒンメリが綺麗で人気ですが、今年の竹トンネルは大人も入れるように高くしたので、親子で一緒に。 周囲には「竹筒灯り」も。

中堤防から屯倉神社口にかけては電飾などで道案内、丸太橋では追加の照明灯で足元明るくして安全に。そして屯倉神社口からのガードレール内側には出店も5-6店舗、焼き鳥や焼き芋屋さんも。結構人気の様です。

明日11/6には栢木市長も訪問されると伺っています。