› やす緑のひろば › その他の活動

› やす緑のひろば › その他の活動2020年01月11日

1/10 ミニミニ三上山

1/10 野洲川自然の森の河川サイド、ミニ三上山、野洲川改修工事碑の看板のうしろに小さな築山がありミニミニ三上山ではないかと気になっていました。

冬場の身体ほぐしを兼ねて、築山を切り開いていくと、なんとコンクリート杭の枠や階段が出てきました!

ミニ三上山とセットで整備されていたもののようです。

本物の三上山、そしてミニ三上山が重ならずに眺められるので、一直線ではないようです。

らせん状の登り通路もありそうで、今後少しづつ整備していければ、良い巡回スポットになりそうです。

冬場の身体ほぐしを兼ねて、築山を切り開いていくと、なんとコンクリート杭の枠や階段が出てきました!

ミニ三上山とセットで整備されていたもののようです。

本物の三上山、そしてミニ三上山が重ならずに眺められるので、一直線ではないようです。

らせん状の登り通路もありそうで、今後少しづつ整備していければ、良い巡回スポットになりそうです。

2020年01月07日

1/7 屯倉神社 安全祈願

1/7(火) 2020年最初の活動日、残念ながら雨、作業は中止しましたが、集まっていただいた皆さんで屯倉(みやけ)神社にお参りしました。

神様が宿っているといわれる大イチョウの脇を通って本殿で、平和な世の中であるように、そして今年も安全に活動できますよう祈願しました。この神社では毎年8月27日、子供相撲が奉納されているそうです。

次回、1/18(土)は昨年からの継続で市三宅口近くの水路跡そばの竹伐採チップ化予定です。またメンバーK様特製の素晴らしい看板が出来上がっており、設置します。

屯倉神社口の丸太橋のそばのムクの大木の切り株に「エノキダケ」が沢山出来ていました。次回味噌汁にして味わいましょう!

神様が宿っているといわれる大イチョウの脇を通って本殿で、平和な世の中であるように、そして今年も安全に活動できますよう祈願しました。この神社では毎年8月27日、子供相撲が奉納されているそうです。

次回、1/18(土)は昨年からの継続で市三宅口近くの水路跡そばの竹伐採チップ化予定です。またメンバーK様特製の素晴らしい看板が出来上がっており、設置します。

屯倉神社口の丸太橋のそばのムクの大木の切り株に「エノキダケ」が沢山出来ていました。次回味噌汁にして味わいましょう!

2019年08月23日

8/19 マイコアカネ調査& 8/23 スズメバチ退治 No.2

8/19(金) 野洲川自然の森にて希少種「マイコアカネ」の調査に参加しました。 「生物多様性びわ湖ネットワーク」のメンバーである旭化成守山製造所、オムロン野洲事業所のかたがたと一緒です。(写真はクリックして拡大可能です)

昨年はこの時期には何十匹も観察できたそうですが、今年は、実生広場そばの杉林で3匹、そのほか散発的に、計6匹、ナンバーリングしました。何か環境が変わったのでしょうか?写真はマイコアカネの雌。 オスのように頭も青白くならず、尾っぽも赤くならない。

他方、近くのオムロン野洲事業所様のビオトープでは10数匹ナンバーリングされたそうで、また屯倉神社でも数匹いたそうです。

次回は9月18日(予備日9/20日)です。

尚、上記調査中に実生広場東周辺の藪で「スズメバチ」に遭遇、その巣があることがわかり、8/23(金)退治しましました。 巣はこの時期ですので、サッカーボール程度と結構大きくなっていました。尾っぽの先が黄色く,、紋も見えないので「コガタスズメバチ」のようです。

8/23(金)早朝、胴長、雨カッパや皮手袋、防虫ネットなど厳重に防備して、巣の真上からネットを被せ、「スズメバチマグナムジェット」を噴射、動きが鈍ったところを、足で押しつぶして、退治しました。 ハチ蛹、幼虫なども退治するため巣は粉々につぶしました。 この時期、まだ新しい女王バチは羽化、飛び出してはいないと考えれるので、外に出かけていたハチ含め、このグループも死に絶えると思われます。

注:スズメバチの成虫の栄養分は、終齢幼虫の唾液からもらうそうで、成虫は幼虫に昆虫などの肉団子を与え、お互いに依存しているそうです。

スズメバチの巣の近くの竹チップの山に、真っ白で粒粒のある、鬼の金棒のようなキノコがありました。ネットで調べると「シロオニタケ」のようです。

昨年はこの時期には何十匹も観察できたそうですが、今年は、実生広場そばの杉林で3匹、そのほか散発的に、計6匹、ナンバーリングしました。何か環境が変わったのでしょうか?写真はマイコアカネの雌。 オスのように頭も青白くならず、尾っぽも赤くならない。

他方、近くのオムロン野洲事業所様のビオトープでは10数匹ナンバーリングされたそうで、また屯倉神社でも数匹いたそうです。

次回は9月18日(予備日9/20日)です。

尚、上記調査中に実生広場東周辺の藪で「スズメバチ」に遭遇、その巣があることがわかり、8/23(金)退治しましました。 巣はこの時期ですので、サッカーボール程度と結構大きくなっていました。尾っぽの先が黄色く,、紋も見えないので「コガタスズメバチ」のようです。

8/23(金)早朝、胴長、雨カッパや皮手袋、防虫ネットなど厳重に防備して、巣の真上からネットを被せ、「スズメバチマグナムジェット」を噴射、動きが鈍ったところを、足で押しつぶして、退治しました。 ハチ蛹、幼虫なども退治するため巣は粉々につぶしました。 この時期、まだ新しい女王バチは羽化、飛び出してはいないと考えれるので、外に出かけていたハチ含め、このグループも死に絶えると思われます。

注:スズメバチの成虫の栄養分は、終齢幼虫の唾液からもらうそうで、成虫は幼虫に昆虫などの肉団子を与え、お互いに依存しているそうです。

スズメバチの巣の近くの竹チップの山に、真っ白で粒粒のある、鬼の金棒のようなキノコがありました。ネットで調べると「シロオニタケ」のようです。

2019年04月16日

マイコアカネなど生物多様性保護活動を学ぶ

4/14(日)及び4/15(月) 野洲川自然の森の近くに事業所がある、旭化成守山製造所、及びオムロン野洲事業所でのトンボの希少種「マイコアカネ」を含む生物多様性保護活動を、それぞれ「やす緑のひろば」総会での講演、及び事業所訪問にて学ぶ機会を得ました。

野洲川自然の森には滋賀県のレッドデータブックにも希少種登録され、全国的にも激減している「マイコアカネ」がその周辺含め昨年、約100匹観測されています。 両事業所とも他の滋賀県内の他の事業所と「生物多様性びわ湖ネットワーク」http://www.pref.ishikawa.jp/satoyama/j-net/seminar_180930/biwako.pdf に参画し「トンボ100大作戦」を展開されており、「マイコアカネ」が、両事業所内のビオトープで観測されたため、その調査活動に取り組まれています。

両事業所では事業で使用された後の排水は浄化して地域の水路や河川に放水されていますが、その排水の健全性を確認する目的も兼ねて、排水をビオトープに取り込み、絶滅危惧種の淡水魚、旭化成では「ハリヨ」https://www.env.go.jp/nature/yasei/ex-situ/instance01.html や、オムロンでは「イチモンジタナゴ」https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/50460.html の繁殖にも取り組まれています。そのビオトープにて「マイコアカネ」が観測され、その繁殖地を調査する過程で野洲川自然の森にたどりついたそうです。

尚、今年度中にも野洲川自然の森にて「マイコアカネ」の観察会を地域の子供たち対象で開催できるよう検討されているとのことで、「マイコアカネ」が生育できる、森の中の草原や竹木などの自然環境を守り、沢山観測できること願っています。

昨年実施された「マイコアカネ」の調査については7月http://midorinohiroba.shiga-saku.net/e1425877.html、及び10月http://midorinohiroba.shiga-saku.net/e1444577.html に記載しています。

野洲川自然の森には滋賀県のレッドデータブックにも希少種登録され、全国的にも激減している「マイコアカネ」がその周辺含め昨年、約100匹観測されています。 両事業所とも他の滋賀県内の他の事業所と「生物多様性びわ湖ネットワーク」http://www.pref.ishikawa.jp/satoyama/j-net/seminar_180930/biwako.pdf に参画し「トンボ100大作戦」を展開されており、「マイコアカネ」が、両事業所内のビオトープで観測されたため、その調査活動に取り組まれています。

両事業所では事業で使用された後の排水は浄化して地域の水路や河川に放水されていますが、その排水の健全性を確認する目的も兼ねて、排水をビオトープに取り込み、絶滅危惧種の淡水魚、旭化成では「ハリヨ」https://www.env.go.jp/nature/yasei/ex-situ/instance01.html や、オムロンでは「イチモンジタナゴ」https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/50460.html の繁殖にも取り組まれています。そのビオトープにて「マイコアカネ」が観測され、その繁殖地を調査する過程で野洲川自然の森にたどりついたそうです。

尚、今年度中にも野洲川自然の森にて「マイコアカネ」の観察会を地域の子供たち対象で開催できるよう検討されているとのことで、「マイコアカネ」が生育できる、森の中の草原や竹木などの自然環境を守り、沢山観測できること願っています。

昨年実施された「マイコアカネ」の調査については7月http://midorinohiroba.shiga-saku.net/e1425877.html、及び10月http://midorinohiroba.shiga-saku.net/e1444577.html に記載しています。

2019年04月01日

3/31 チッパーGF128 ベルト交換

3/31(日) 竹を粉砕するチッパーGF128は最近、調子悪く、慎重にチップの飛び出し具合見ながら使用していたが、ローター駆動ベルトが滑っているように見え、交換に取り組んだ。 実際、ベルトの弛みも大きく、また内側には大きな亀裂傷も見え交換必要。(写真はクリックして拡大可能)

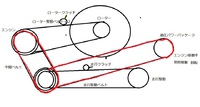

GF128にはベルトはエンジンサイドから見て全部で4種類使用されている。 (メーカー Bandoh Red)

1.ローター駆動ベルト SB41 2本

2.中間ベルト SB37 1本

3.パワーパッケージベルト SB40 1本

4.走行駆動ベルト SB59 1本

以下の写真のようにこれらのベルトは連なっており、ローター起動ベルト交換には、中間ベルトを外す必要がある。

中間ベルトを外すため確認すると、中間ベルトも激しく傷んでいる。 中間ベルトを経由して油圧パワーパッケージベルトを駆動しており、これが、ホッパー食い込み弱くなる原因と考えられ交換必要。

ところが、中間ベルトを外すには、パワーパッケージベルト、そして走行駆動ベルトも連なっており、それらも外さないと交換できない。やむを得ずパワーパッケージベルト外しにかかるが、油圧パワー装置側のプーリーとフレーム間の隙間がないため、ベルトが外せない。 油圧パワー装置を動かす必要あるが、取り付けている4本のボルトは機器フレームの底にナットがある。 手やレンチが入らないところ、かなり苦労して、なんとか動かしベルト外しに成功。

次に走行駆動ベルトを外しにかかるが、これもガイドバーや、クラッチワイヤーなどが邪魔してプーリーから外せない。 最終的に、走行ハンドルで駆動クラッチのワイヤー止めているスナップリングクリップを外して、何とかベルトをプーリーから外せた。

交換の最後の難関は走行駆動プーリーとフレームの間の狭い隙間を、新しい中間ベルト、パワーパッケージベルトを通す必要あり、かなり苦労した。 朝8時ころから初めて、交換完了、ローターグリースアップも行い、試し運転終了したのは15時30分頃だった。

大変であったが、交換後はすこぶる快調に粉砕できている。 よかった!!

これは推定であるが、ベルトが傷んだ原因は、①ローターを起動する際に急激にレバーを入れ、ベルトに負荷がかかった。②中間ベルト損傷は、途中停止した場合などで、ホッパーに竹が食い込んだ状態で、エンジン始動すると、油圧パワーパッケージ負荷で、ベルトが回れず焼損したのではないかと思われる。

対策として

①ローター起動はゆっくりと回転が上がるのを確認しながら、少しずつレバーを下げていく。 ローターはかなり重たいので、フル回転になるには時間がかかる。

②異常停止などで、ホッパーに竹を咬みこんだまま停止した状態で、そのままエンジン起動すると中間ベルトが傷む。 ホッパー正逆レバーをニュートラルにしてから起動する。

尚、今回走行駆動ベルト(SB59)は事前購入準備していなかったので、交換していない。部品は準備しておき、次期機会あれば、交換予定。

GF128にはベルトはエンジンサイドから見て全部で4種類使用されている。 (メーカー Bandoh Red)

1.ローター駆動ベルト SB41 2本

2.中間ベルト SB37 1本

3.パワーパッケージベルト SB40 1本

4.走行駆動ベルト SB59 1本

以下の写真のようにこれらのベルトは連なっており、ローター起動ベルト交換には、中間ベルトを外す必要がある。

中間ベルトを外すため確認すると、中間ベルトも激しく傷んでいる。 中間ベルトを経由して油圧パワーパッケージベルトを駆動しており、これが、ホッパー食い込み弱くなる原因と考えられ交換必要。

ところが、中間ベルトを外すには、パワーパッケージベルト、そして走行駆動ベルトも連なっており、それらも外さないと交換できない。やむを得ずパワーパッケージベルト外しにかかるが、油圧パワー装置側のプーリーとフレーム間の隙間がないため、ベルトが外せない。 油圧パワー装置を動かす必要あるが、取り付けている4本のボルトは機器フレームの底にナットがある。 手やレンチが入らないところ、かなり苦労して、なんとか動かしベルト外しに成功。

次に走行駆動ベルトを外しにかかるが、これもガイドバーや、クラッチワイヤーなどが邪魔してプーリーから外せない。 最終的に、走行ハンドルで駆動クラッチのワイヤー止めているスナップリングクリップを外して、何とかベルトをプーリーから外せた。

交換の最後の難関は走行駆動プーリーとフレームの間の狭い隙間を、新しい中間ベルト、パワーパッケージベルトを通す必要あり、かなり苦労した。 朝8時ころから初めて、交換完了、ローターグリースアップも行い、試し運転終了したのは15時30分頃だった。

大変であったが、交換後はすこぶる快調に粉砕できている。 よかった!!

これは推定であるが、ベルトが傷んだ原因は、①ローターを起動する際に急激にレバーを入れ、ベルトに負荷がかかった。②中間ベルト損傷は、途中停止した場合などで、ホッパーに竹が食い込んだ状態で、エンジン始動すると、油圧パワーパッケージ負荷で、ベルトが回れず焼損したのではないかと思われる。

対策として

①ローター起動はゆっくりと回転が上がるのを確認しながら、少しずつレバーを下げていく。 ローターはかなり重たいので、フル回転になるには時間がかかる。

②異常停止などで、ホッパーに竹を咬みこんだまま停止した状態で、そのままエンジン起動すると中間ベルトが傷む。 ホッパー正逆レバーをニュートラルにしてから起動する。

尚、今回走行駆動ベルト(SB59)は事前購入準備していなかったので、交換していない。部品は準備しておき、次期機会あれば、交換予定。

2019年03月25日

3/23 樹木管理・剪定技術講習会

3/23(土)野洲市立図書館にて樹木の管理と剪定技術講習会を行いました。

毎年この3月末ごろ、図書館やコミセンなどの公共施設で行っています。今回も講師は樹木医の中西先生にお願いしました。植物(樹木)の成長に必要なのは①何といっても光と②水と③空気であるなど基本特性、また「木を診る・木を知る」冊子記載の具体的な事例も参照しながら、樹木の特性を理解した管理の仕方を学びました。例えば、地下の根も空気が必要で、深く植えすぎると、根が枯れる、固く踏みしめた土では育ちにくいなど。 そして剪定の基礎、コツについても。(写真はクリックして拡大可能です)

午後の実習、まずは図書館の庭、ビオトープ周辺の樹木を、診て回り、剪定など手入れすべき箇所を指導していただきました。マツの先端は小枝(弱い枝)を残す、モミジでも外側に向かう小さい枝を残して、内向きの枝などきりつめる。 ツバキでは、外葉のすぐ上で切り詰めると外向きに芽が伸びる。 中途半端に枝の途中から切りつめると枝が枯れ込むので注意などなど、、、

枝葉はまだ元気であるが、幹がごつごつ、そして、ところどころ虫食い跡があり、根元からヒコバエがあるシイノキ発見、幹を根本近くで伐採、ヒコバエを伸ばして再生させることにしました。 キクイムシが幹に入り込んでおり、放置しておくとそのうち、枯れ出すとのこと。

また3月初めに定植したばかりの苗木の大きな水鉢はもう少し根に近いところが良いと修正。

最後に入り口近く、駐車場周囲のマテバシイ、および消防署側のシイなどの大きくなった樹木を、中西先生の指導の下、参加者で実習剪定しました。今まで、ほとんど手入れされておらず、伸び放題でしたが、かなりすっきりとなりました。 左から、剪定開始、剪定中1,剪定中2.

忌枝が多数ありましたが、一度に大枝を伐採するのではなく、少し剪定しては離れたところから姿形を確認、また少し剪定を進めていくのがよいと指導受けました。比較的大きな切り口には殺菌剤”トップジン”を塗布。幹まで枯れこまないように!

消防署側の大きくなった樹木は今回は主に下枝を剪定、駐車場サイドから消防署が見通しできるようになりました。 また地生えの”アカシア”が7-8本、成長し、道路側に飛び出ていたので、伐採、整備も行いました。

今回の講習会の開催については、野洲市都市計画課、そして環境課の皆さんにも支援いただきました。ありがとうございました。

毎年この3月末ごろ、図書館やコミセンなどの公共施設で行っています。今回も講師は樹木医の中西先生にお願いしました。植物(樹木)の成長に必要なのは①何といっても光と②水と③空気であるなど基本特性、また「木を診る・木を知る」冊子記載の具体的な事例も参照しながら、樹木の特性を理解した管理の仕方を学びました。例えば、地下の根も空気が必要で、深く植えすぎると、根が枯れる、固く踏みしめた土では育ちにくいなど。 そして剪定の基礎、コツについても。(写真はクリックして拡大可能です)

午後の実習、まずは図書館の庭、ビオトープ周辺の樹木を、診て回り、剪定など手入れすべき箇所を指導していただきました。マツの先端は小枝(弱い枝)を残す、モミジでも外側に向かう小さい枝を残して、内向きの枝などきりつめる。 ツバキでは、外葉のすぐ上で切り詰めると外向きに芽が伸びる。 中途半端に枝の途中から切りつめると枝が枯れ込むので注意などなど、、、

枝葉はまだ元気であるが、幹がごつごつ、そして、ところどころ虫食い跡があり、根元からヒコバエがあるシイノキ発見、幹を根本近くで伐採、ヒコバエを伸ばして再生させることにしました。 キクイムシが幹に入り込んでおり、放置しておくとそのうち、枯れ出すとのこと。

また3月初めに定植したばかりの苗木の大きな水鉢はもう少し根に近いところが良いと修正。

最後に入り口近く、駐車場周囲のマテバシイ、および消防署側のシイなどの大きくなった樹木を、中西先生の指導の下、参加者で実習剪定しました。今まで、ほとんど手入れされておらず、伸び放題でしたが、かなりすっきりとなりました。 左から、剪定開始、剪定中1,剪定中2.

忌枝が多数ありましたが、一度に大枝を伐採するのではなく、少し剪定しては離れたところから姿形を確認、また少し剪定を進めていくのがよいと指導受けました。比較的大きな切り口には殺菌剤”トップジン”を塗布。幹まで枯れこまないように!

消防署側の大きくなった樹木は今回は主に下枝を剪定、駐車場サイドから消防署が見通しできるようになりました。 また地生えの”アカシア”が7-8本、成長し、道路側に飛び出ていたので、伐採、整備も行いました。

今回の講習会の開催については、野洲市都市計画課、そして環境課の皆さんにも支援いただきました。ありがとうございました。

2018年09月28日

9/26 HRC803 キャブレター交換

9/26(水) HRC803自走式草刈り機のエンジンがかからなくなりました。始動コイルを引っ張っても起動しない症状で、何度かコイルを引っ張っていると、すごく重くなり、そこでさらに勢いよく引っ張ると、エアークリーナーのところから、ドバっとガソリンが湧き出てきました。

後でわかったのですが、キャブレター(気化器)が詰まって、燃料のガソリンが逆流してエアークリーナーからあふれたものでした。また、エンジンオイルの確認で、キャップを採ると、オイルが噴出しました。 これも燃料のガソリンがエンジンのクランクルームに混入したため、あふれたものでした。

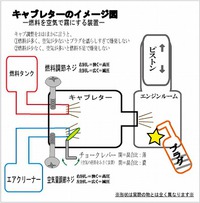

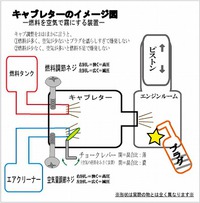

以下キャブレターのイメージ図、及び、写真です(エアークリーナーを外したところ)。尚エンジンは三菱GB300PNです。(写真はクリックして拡大できます)

キャブレターで、空気と燃料のガソリンを混合気化させてエンジンルームに送り、プラグ点火で爆発させ、ピストンを動かし、クランクを回すものですが、キャブレターのおそらくニードルバルブ辺りでゴミなどで詰まっていて、ガソリンが出っぱなしになり、気化器にたまり、起動コイルを引っ張りまわすと、押し出されたものと思われます。 起動コイルが重たくなったのはそのせいで、また、気化できないので、ガソリンがそのままエンジンクランクルームに入り、エンジンオイルも噴出になったと思われます。

キャブレター交換、エンジンオイルも全部抜いて、入れ替え、またエアーフィルターのオイルも入れ替えて、起動OKとなりました。 HRC803は、土埃とか枯草のホコリなど多くある環境で使用なので、ゴミが入る可能性は避けられないのかも?ただフィールター(オイルバス式)があるので、そのメインテナンスをこまめに行うことにしましょう。 尚、今回フィルタースポンジは新品に交換しました。

後でわかったのですが、キャブレター(気化器)が詰まって、燃料のガソリンが逆流してエアークリーナーからあふれたものでした。また、エンジンオイルの確認で、キャップを採ると、オイルが噴出しました。 これも燃料のガソリンがエンジンのクランクルームに混入したため、あふれたものでした。

以下キャブレターのイメージ図、及び、写真です(エアークリーナーを外したところ)。尚エンジンは三菱GB300PNです。(写真はクリックして拡大できます)

キャブレターで、空気と燃料のガソリンを混合気化させてエンジンルームに送り、プラグ点火で爆発させ、ピストンを動かし、クランクを回すものですが、キャブレターのおそらくニードルバルブ辺りでゴミなどで詰まっていて、ガソリンが出っぱなしになり、気化器にたまり、起動コイルを引っ張りまわすと、押し出されたものと思われます。 起動コイルが重たくなったのはそのせいで、また、気化できないので、ガソリンがそのままエンジンクランクルームに入り、エンジンオイルも噴出になったと思われます。

キャブレター交換、エンジンオイルも全部抜いて、入れ替え、またエアーフィルターのオイルも入れ替えて、起動OKとなりました。 HRC803は、土埃とか枯草のホコリなど多くある環境で使用なので、ゴミが入る可能性は避けられないのかも?ただフィールター(オイルバス式)があるので、そのメインテナンスをこまめに行うことにしましょう。 尚、今回フィルタースポンジは新品に交換しました。

2016年03月27日

3/26 樹木管理・剪定技術講習会

3/26(土) 樹木医の中西先生を講師に、樹木管理・剪定技術講習会を行いました。

午前中は、樹木の基礎知識や、文献「木を診る木を知る」http://www.jpgreen.or.jp/book/books/mirushiru.htmlを参考に樹木が持っている本来の機能、特性を知り、それらを理解したうえでの樹木管理、及び剪定技術を学びました。(写真はクリックして拡大できます)

午後、コミセンきたののグラウンドでヤマモモ、マテバシイにて剪定技術の実習でしたが、最初に、周りの樹木を見て回り、このシイノキは先端が枯れており、その場所の土壌環境が良くなく、根が充分伸びていないと考えられ、土壌改良が必要など、診断、対応策などを解説いただきました。

三脚の安全な使い方なども教わり剪定開始、途中で具体的な剪定の仕方なども交え講評もしていただきました。 ヤマモモは3年前に剪定して、光が充分当たるようにしておいたので、ずいぶんと大きくなっていて、かなり茂っていましたが、剪定にて根元すっきりとなりました。

大きな切り口にはカルスメイトやトップジンなど保護剤も塗り、切り落とした枝葉は、短めに切断して2台のトラックに積み込みかたずけて終了です。

一般参加者20名、スタッフは市環境課、都市計画課からの応援もいれ12名、お疲れ様でした。

午前中は、樹木の基礎知識や、文献「木を診る木を知る」http://www.jpgreen.or.jp/book/books/mirushiru.htmlを参考に樹木が持っている本来の機能、特性を知り、それらを理解したうえでの樹木管理、及び剪定技術を学びました。(写真はクリックして拡大できます)

午後、コミセンきたののグラウンドでヤマモモ、マテバシイにて剪定技術の実習でしたが、最初に、周りの樹木を見て回り、このシイノキは先端が枯れており、その場所の土壌環境が良くなく、根が充分伸びていないと考えられ、土壌改良が必要など、診断、対応策などを解説いただきました。

三脚の安全な使い方なども教わり剪定開始、途中で具体的な剪定の仕方なども交え講評もしていただきました。 ヤマモモは3年前に剪定して、光が充分当たるようにしておいたので、ずいぶんと大きくなっていて、かなり茂っていましたが、剪定にて根元すっきりとなりました。

大きな切り口にはカルスメイトやトップジンなど保護剤も塗り、切り落とした枝葉は、短めに切断して2台のトラックに積み込みかたずけて終了です。

一般参加者20名、スタッフは市環境課、都市計画課からの応援もいれ12名、お疲れ様でした。

2016年03月11日

北野小学校 サツキ苗 植え付け

3/11(金) 北野小学校校門そば、県道きわのサツキが歯抜けになっているところに小学校応援団の皆さんと協働でサツキ苗を植えつけました。

苗は市・農林水産課に支援いただき緑の募金事業から計100本いただいたものです。 昨年植えた分は、残念ながら殆ど枯れてしまいました。 植え付け時、及びその後の水が不足して,充分、根がはらなかったためと考えられます。 今回は、その反省を踏まえて、大きめに穴掘り、堆肥と土を混ぜ穴に少し戻して、、浅植え、周りを固めて水蜂を作りました。(写真はクリックして拡大できます)

最後は水遣りをし、周りを清掃して完了。 100本もの苗木でしたが、参加の皆様の頑張りで、約二時間で終了、お疲れ様でした。

小学校応援団の皆さんと協働で水やりなど行い、確実に根付かせるつもりでが、皆様も、機会あれば、見守りいただければ助かります。

苗は市・農林水産課に支援いただき緑の募金事業から計100本いただいたものです。 昨年植えた分は、残念ながら殆ど枯れてしまいました。 植え付け時、及びその後の水が不足して,充分、根がはらなかったためと考えられます。 今回は、その反省を踏まえて、大きめに穴掘り、堆肥と土を混ぜ穴に少し戻して、、浅植え、周りを固めて水蜂を作りました。(写真はクリックして拡大できます)

最後は水遣りをし、周りを清掃して完了。 100本もの苗木でしたが、参加の皆様の頑張りで、約二時間で終了、お疲れ様でした。

小学校応援団の皆さんと協働で水やりなど行い、確実に根付かせるつもりでが、皆様も、機会あれば、見守りいただければ助かります。

2015年06月27日

6/25 野洲川自然の森 若竹伐採, さざなみホール樹木養生

6/25(木) 定例活動にて、伸びたタケノコや若竹伐採、および丸太橋の修繕を行いました。

改修された市道近くにはタケノコが沢山でてきて伸びており、それらを重点的に伐採しています。 伸びたタケノコには、柄を長くした、ノコギリ鎌も活躍しています。 近づきにくい場所にあるタケノコも切断でき、メンバーのT様考案です。 (写真はクリックして拡大可能です)

竹が丘口近くは竹の伐採が進み、ほぼ樹木の森になりつつありますが、まだ細い竹があちこち出てきており、これらの細い竹も伐採しました。草や低木の根元など、分け入っての作業でした。 今回で伐採3年目、竹が出てこなくなること願っています。

また、竹が丘口の丸太橋の丸太2本が朽ちてきていたので、交換・修繕しました。 交換用の丸太は森で立ち枯れした杉材を伐採し活用です。

参加の皆さん、お疲れ様でした。

午後、さざなみホールの若木10本の養生も行いました。 4年前に植樹したシイノキ、タブノキで、育ちが良くないものがあり、根元の周りに広く盛り土をするもので、山砂に堆肥(野洲川の草堆肥),と有機肥料を混ぜ込みました。

次回、7/7も継続して伸びたタケノコや若竹の伐採、及び草刈り予定です。

改修された市道近くにはタケノコが沢山でてきて伸びており、それらを重点的に伐採しています。 伸びたタケノコには、柄を長くした、ノコギリ鎌も活躍しています。 近づきにくい場所にあるタケノコも切断でき、メンバーのT様考案です。 (写真はクリックして拡大可能です)

竹が丘口近くは竹の伐採が進み、ほぼ樹木の森になりつつありますが、まだ細い竹があちこち出てきており、これらの細い竹も伐採しました。草や低木の根元など、分け入っての作業でした。 今回で伐採3年目、竹が出てこなくなること願っています。

また、竹が丘口の丸太橋の丸太2本が朽ちてきていたので、交換・修繕しました。 交換用の丸太は森で立ち枯れした杉材を伐採し活用です。

参加の皆さん、お疲れ様でした。

午後、さざなみホールの若木10本の養生も行いました。 4年前に植樹したシイノキ、タブノキで、育ちが良くないものがあり、根元の周りに広く盛り土をするもので、山砂に堆肥(野洲川の草堆肥),と有機肥料を混ぜ込みました。

次回、7/7も継続して伸びたタケノコや若竹の伐採、及び草刈り予定です。